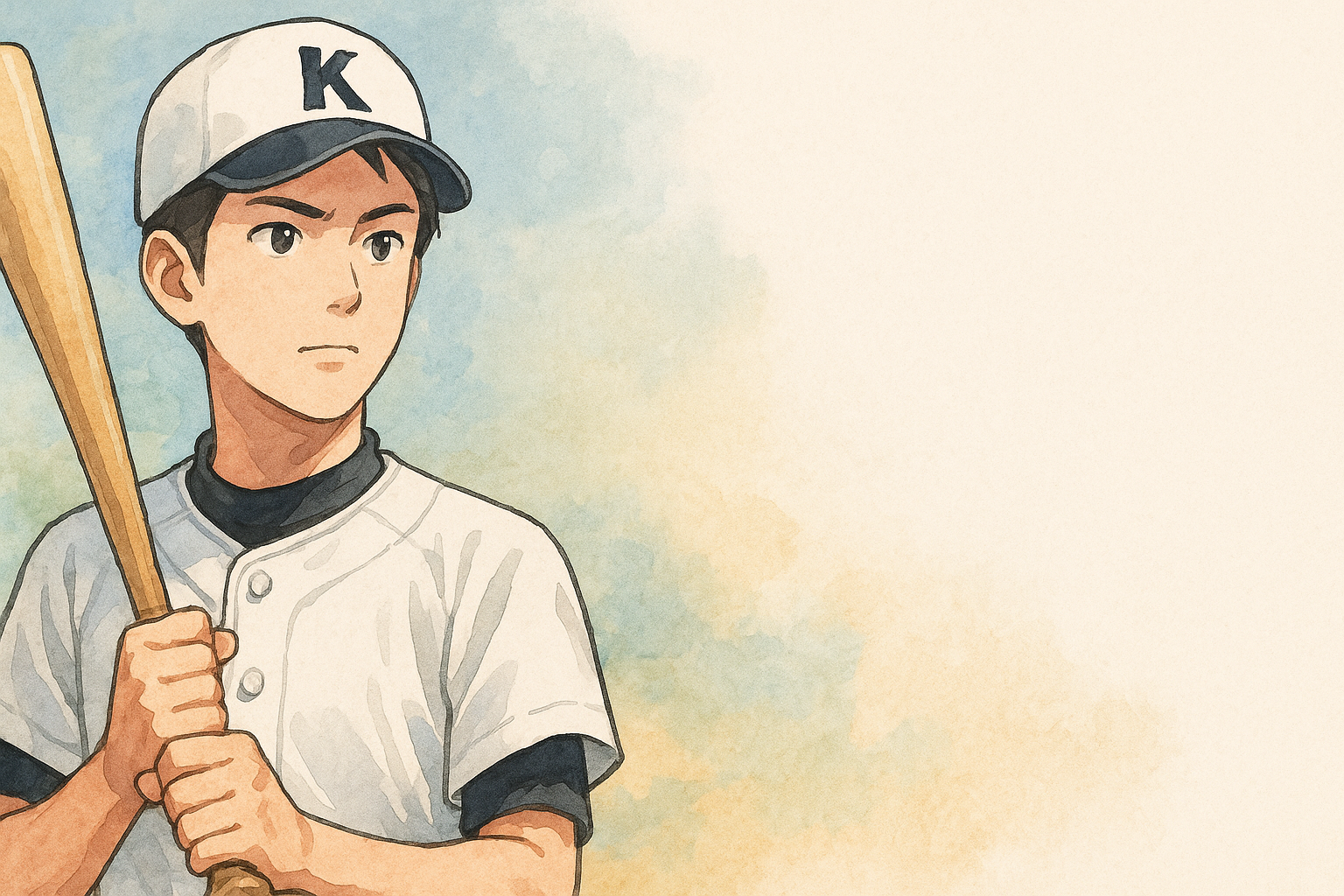

2025年夏の甲子園を巡って、名門・広陵高校野球部が渦中に立たされました。

部内での暴力行為発覚、高野連の「厳重注意」、そして甲子園途中辞退。

この一連の騒動は、単なる部活動の不祥事ではなく、SNS時代の情報拡散の速さと、大会運営や学校の判断が未成年の人生に与える影響を浮き彫りにしました。

特に、出場を許可した大人の判断が、加害とされる生徒の顔と名前を全国に晒し、その後の人生に取り返しのつかない足かせを残したことは、重く問われるべき問題です。

本記事では、公式に確定している事実と噂を整理しながら、大人の責任、高校野球制度の構造的欠陥、そして子どもの社会的回復の機会という3つの視点から、この問題を掘り下げます。

広陵高校野球部を巡る一連の出来事

部内暴力と高野連の厳重注意処分

2025年1月、広陵高校野球部内で2年生部員による1年生への暴力行為が発覚しました。

この事実は学校によって確認され、日本高等学校野球連盟(高野連)にも報告されています。

高野連は同年3月に審議を行い、広陵高校に対して「厳重注意」という処分を通知しました。

この処分は懲罰の中では比較的軽い部類ですが、「次に同様の行為があれば、より重い処分もあり得る」という警告的な意味を持っています。

ただし、高野連はこうした処分内容を公にする慣例はなく、この時点では広く報道されることはありませんでした。

非公表なのに、なぜ今こんなに話題になってるのか不思議ですよね。

この「沈黙の期間」が、後に大きな波紋を呼ぶ火種になったといえるでしょう。

甲子園出場と途中辞退の経緯

夏の甲子園大会が開幕した2025年8月7日。

広陵高校は後攻(ホーム側)で初戦に臨みました。

試合そのものは通常通り行われ、全国中継もされました。

しかし、大会中にもかかわらず、学校内部の問題がSNS上で再燃。

試合後には批判や憶測が一気に拡散し、事態は急速に炎上へと発展します。

8月10日、広陵高校は公式に甲子園途中辞退を発表しました。

理由は「被害生徒のケアと事実確認を優先するため」。

つまり、試合継続よりも関係者保護を取ったという形です。

もっと早く決断できたら…って思っちゃいますよね。

ただ、この辞退は試合や中継で顔や名前がすでに露出した後だったため、加害とされる生徒への影響は避けられない状況となりました。

SNSで拡散された噂と公式発表の違い

今回の騒動では、SNSが情報の舞台となりました。

確定した事実もあれば、根拠が不明確な噂も入り混じり、群衆の正義感による投稿が連鎖的に拡大していきます。

代表的な例としては、

- 試合中継で「広陵高校の試合だけ広告がAC(公共広告)ばかりだった」という投稿

- 暴力行為の具体的な内容や関係者の名前を特定しようとする書き込み

公式に確認されているのは「部内で不適切な行為があった」という事実と、「厳重注意」の処分、「甲子園辞退」の発表のみです。

それ以外の多くは、現時点で学校も高野連も認めていない情報です。

このギャップが、読者や視聴者の想像を加速させ、さらに情報を拡散させる燃料となってしまいました。

SNS炎上の背景と影響

人それぞれの「正義」がぶつかる場としてのSNS

SNSは、情報の拡散速度が速いだけでなく、そこに集まる人々がそれぞれ自分の「正義」を掲げる場でもあります。

今回の広陵高校野球部の件では、その正義が大きく三つに分かれました。

- 加害者を非難する声:「暴力は絶対に許されない」

- 加害者を擁護する声:「被害者もルールを破ったのだから一方的に責められない」

- 双方に問題があるとする声:「上下関係や部の文化がそもそもの原因」

これらは互いに相容れず、SNS上で正義同士の衝突が繰り返されました。

火種は一つでも、波紋は何重にも広がり、やがて議論は感情の連鎖へと変わっていきます。

意見の違いがぶつかるのは当然だけど、加速がすごいですよね。

批判と誹謗中傷はどう違う?

SNSでよく混同されるのが、この二つです。

- 批判:事実や行動に基づいて改善や説明を求める行為。

例:「学校の説明が不十分」「辞退判断が遅い」 - 誹謗中傷:事実と無関係な人格攻撃や侮辱。

例:「〇〇は最低な人間」「存在自体が不要」

広陵高校の件では、被害者や加害者の名前、顔、家族構成などが一部SNSで拡散され、批判と中傷の境界が消えました。

特に「被害者もルール違反をした」という未確認情報が加害者擁護の根拠として広まり、被害者側への二次被害も発生しました。

擁護が別の人を傷つける形になるの、つらいですよね。

オールドメディアとSNSのズレ

テレビや新聞などのオールドメディアは、この現象を「SNSの誹謗中傷問題」として一括りに扱いました。

確かに中傷は減らすべきですが、その論調は批判まで封じる方向に傾きがちです。

SNS利用者の中には、「自分は批判をしているだけ」という認識の人も多く、そこにメディアの報じ方とのズレが生じます。

さらに、報道側は「沈黙していた火種が一気に燃え広がった」と表現しますが、SNSではすでに何日も前から話題が続いていたこともあります。

つまり、どのタイミングで「炎上」と認識するかも立場によって異なるのです。

この構造の違いが、利用者とメディア双方の不信感を深め、炎上を長引かせる一因となりました。

大会出場を許可した大人の判断責任

未成年選手の顔と名前が全国放送されるリスク

甲子園は、野球の祭典であり全国放送される特別な舞台です。

その特性ゆえ、選手の顔と名前は一瞬で全国に知られることになります。

未成年にとって、この露出は一生の履歴として残ります。

広陵高校の件では、加害とされる生徒が試合に出場し、その姿がテレビに映りました。

この瞬間から、SNSやネット上では名前や顔写真が切り取られ、拡散される流れが止まらなくなりました。

問題を把握していた大人たちは、このリスクを想定していたのでしょうか。

少なくとも「放送されれば一生消せない」という現実は、誰でも知っているはずです。

守るための判断が、逆に傷を広げたのかもしれませんね。

事実確認より大会出場を優先した背景

事実確認や内部調査は時間がかかります。

しかし、甲子園は日程が決まっており、「とりあえず出場させる」という選択が現実的な判断として選ばれた可能性があります。

学校や関係者には、スポンサーや地域、OB会、メディアといった多方面の期待や圧力もあったでしょう。

その中で、「まず出る」ことが優先され、「まず守る」という判断は後回しになったように見えます。

結果として、問題は大会の舞台上で表面化し、関係者全員にとって不利な形になりました。

判断の遅れが被害を拡大させた経緯

辞退が発表されたのは、すでに試合後で、情報や映像が世間に行き渡った後でした。

この時点で加害とされる生徒はすでに特定されており、ネット上では一部過剰な社会的制裁まで加えられていました。

早い段階で出場を見送っていれば、顔や名前の露出は最小限に抑えられたはずです。

判断の遅れは、そのまま被害の不可逆化につながったといえます。

もっと早ければ…という「もしも」は残りますね。

高校野球制度の構造的欠陥

メディア露出前提のイベント設計

高校野球は、その成り立ちからしてメディアと強く結びついています。

全国大会はテレビ中継、新聞、ネット配信と、あらゆる媒体で大々的に報じられます。

試合映像は試合終了後もアーカイブ化され、何年経っても簡単に再視聴できる環境です。

この「メディア露出前提」の設計は、華やかさと同時にリスクを孕んでいます。

特に、問題を抱えたチームや選手にとっては、出場がそのまま顔や名前の恒久的な記録化につながります。

たとえ事実関係が後に誤解だと判明しても、映像や名前はネットに残り続けるのです。

映像の寿命って、今や人の寿命より長いですよね。

ネット時代に対応できない運営体制

現在の大会運営は、昭和から続く慣習を色濃く残しています。

情報管理やリスク対策は、「炎上」や「ネット特定文化」がない時代の想定に基づいています。

そのため、問題が発生した際の初動や発表のタイミングは鈍く、結果としてSNSで先に事実や憶測が広がる現象が常態化しています。

現代では、沈黙は事実上の情報放棄です。

しかし、高校野球の運営体制は依然として「関係者内で解決してから外に出す」ことを優先しがちです。

これが結果的に、外部の想像や推測を加速させる要因になります。

時代に合ってない運営って、本当に多いですよね。

更生の機会を奪う構造的リスク

高校野球の最大の魅力は「青春の舞台」というイメージですが、その舞台に立つことが逆に選手の人生を縛ることもあります。

未成年の段階で過ちや問題を起こしても、本来は更生の機会が保障されるべきです。

しかし、一度甲子園で顔や名前が全国放送されれば、その記録は半永久的に残り、将来の進学や就職にも影響を与えかねません。

制度としても、「選手の更生を支える仕組み」はほとんど整備されていません。

つまり、華やかな表舞台はあるのに、その裏でのセーフティネットは極めて脆弱なのです。

この構造的な欠陥が、今回の広陵高校の件で一層鮮明になりました。

大会出場が本人の将来を守るどころか、奪う結果になり得る。

それは制度そのものが時代に追いついていない証拠です。

未成年の社会的回復とその阻害要因

炎上後の生活と心理的負担

炎上は一過性のように見えて、その影響は長期化します。

特に未成年の場合、日常生活や進路選択にまで影響が及びます。

ネット上で名前や顔が拡散されると、引っ越しや転校を余儀なくされるケースも少なくありません。

学校に通っても、周囲の視線や噂は消えません。

本人の心理的負担は、試合での敗北や失敗とはまったく別の種類です。

これは「共感と正義」の名の下で行われる社会的制裁が、個人の成長を阻む典型例です。

時間が解決する…では済まない話ですよね。

制度的なセーフティネットの欠如

日本の高校スポーツは、選手の社会的回復を支える制度がほとんど存在しません。

一度問題が公になれば、その記録は学校の外でも残り続けます。

甲子園出場という大舞台は、表の輝きとは裏腹に、裏側にいる選手や家族を守る仕組みが脆弱です。

例えば、

- 匿名性を確保した出場枠や報道規制

- 炎上後のカウンセリングや進学支援制度

こういった施策はほぼ整備されていません。

そのため、炎上後の回復は家族と本人の努力に丸投げされるのが現実です。

守るべき人を守る枠組みがないのは本当に問題です。

教育現場に求められる対応策

教育現場には、次のような具体的な対応が求められます。

- 事案発覚時の迅速な事実確認と情報整理

- 出場可否の判断基準を明確化し、公平に運用

- 炎上やネット拡散を前提にした危機管理マニュアルの整備

- 被害者・加害者双方への心理的ケアと進路支援

これらは単なる理想論ではなく、すぐに着手できる現実的な施策です。

広陵高校の件は、この必要性をはっきり示しました。

未成年は、失敗や過ちから学び、更生する権利があります。

しかし、その権利を制度が守らなければ、炎上は単なる制裁で終わり、成長や再起の機会は奪われます。

まとめと感想

今回のケースから学ぶべきこと

広陵高校野球部の一連の問題は、単なる部活動内の不祥事にとどまりませんでした。

SNSの拡散力、メディアの報じ方、そして高校野球制度の古い構造が複雑に絡み合い、未成年の人生に深刻な影響を及ぼす事例となりました。

ここから学べる教訓は明確です。

問題が発覚した時点での迅速な事実確認と情報発信、そして「守るために出さない」判断の重要性です。

出場は名誉であると同時に、取り返しのつかないリスクを伴う舞台です。

筆者の感じた違和感と提案

私が強く感じた違和感は、「誹謗中傷はやめましょう」という呼びかけが、批判までも封じる口実になっている点です。

批判は社会を良くするための重要な機能であり、これを中傷と混同すべきではありません。

もうひとつは、高校野球という巨大イベントが未成年の更生や回復の仕組みをほぼ持っていないことです。

制度設計を見直し、以下のような対応が必要だと感じます。

- 問題が発覚した時点での報道と大会運営の連携

- 出場判断の明文化と透明化

- 炎上後の支援制度(進路・カウンセリング)の整備

守るべき人を守るために、仕組みは変えられるはずです。

この事件は終わった話ではなく、制度改善の出発点になるべきだと考えています。

FAQ(よくある質問)

- Q広陵高校の暴力問題はどこまで公表されていますか?

- A

現在、公式に公表されているのは「野球部内での不適切行為(暴力行為)があったこと」と、「日本高等学校野球連盟(高野連)が学校に『厳重注意』処分を通知したこと」です。

加害者・被害者の氏名や詳細な行為内容、発生時刻などは非公表です。これ以外の情報、例えば「暴力の具体的手口」や「被害者の素行」については、SNSや一部ネット掲示板で出回っていますが、公式に確認されていない情報です。

信頼できる一次情報を見極めることが、こうした事案では特に重要になります

- Q甲子園辞退はなぜもっと早くできなかったのですか?

- A

辞退が発表されたのは2025年8月10日。

初戦が行われた後で、情報や映像がすでに広く拡散された段階でした。背景としては、

- 事実確認に時間がかかったこと

- 学校・高野連・関係者間での判断調整

- 出場を求める外部の期待や圧力

こうした要因が重なり、「即時辞退」という選択ができなかった可能性があります。

しかし、結果として判断の遅れが被害の不可逆化を招いたのは事実です。

特に未成年の顔と名前が全国放送された後では、取り返しがつかない影響が残ります。

- Q炎上はすべて悪いことですか?

- A

炎上は必ずしも悪ではありません。

批判や問題提起が短期間で可視化され、社会や組織が改善に向かうきっかけになることもあります。しかし、今回のように批判と誹謗中傷の境界が消えると、炎上はただの群衆による制裁になってしまいます。

それは被害者にも加害者にも、そして第三者にも長期的な傷を残します。重要なのは、

- 事実に基づく批判を続けること

- 個人への人格攻撃や無関係な情報拡散を避けること

この2つです。

炎上そのものよりも、炎上の「質」をどう保つかが社会的には問われています。