2025年8月6日に放送された『水曜日のダウンタウン』が、過激な演出をめぐって大きな批判を浴びています。芸人が「溺れる」「火をつけられる」といった命の危険を伴うように見える企画に挑む姿は、かつてはテレビの醍醐味でもありました。

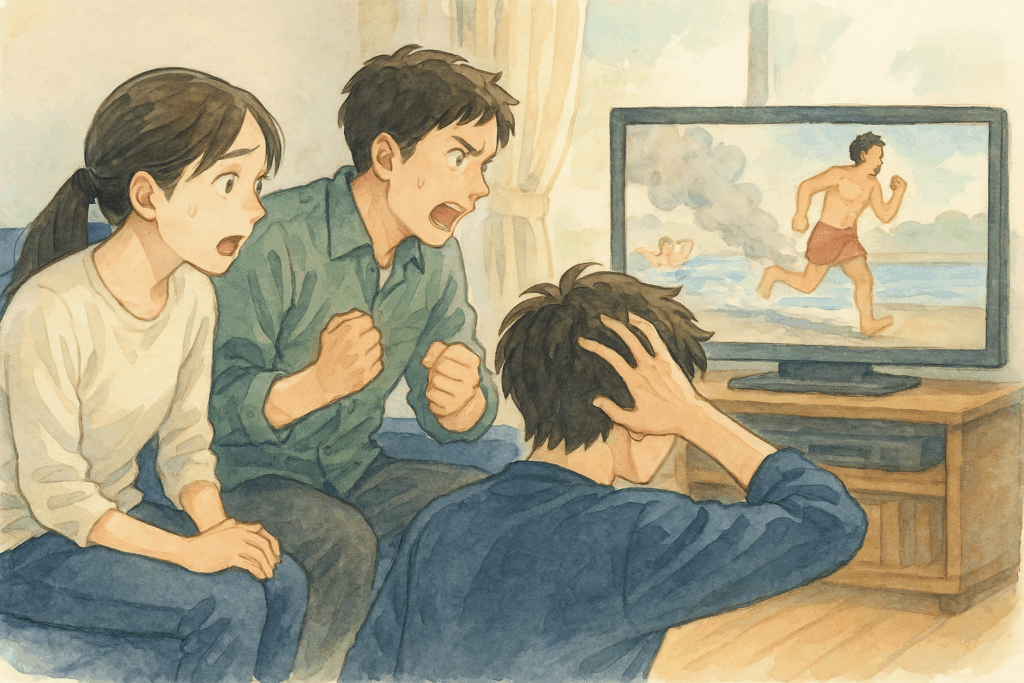

しかし、今の視聴者はそれを笑いよりも“不快”や“不謹慎”と受け止める傾向が強くなっています。今回の炎上は、エンタメの安全志向化と、かつての攻めた笑いを求める視聴者との間にある“時代感覚のギャップ”を浮き彫りにしました。

この記事では、その背景とテレビ業界の変化、そして私たちの「笑いの基準」がどこへ向かっているのかを掘り下げます。

・2025年8月6日放送の『水曜日のダウンタウン』が危険演出と放送日タイミングで炎上

・溺れる・火をつけられるなど命の危険を感じさせる描写が批判の火種に

・放送日が原爆投下の日と重なり「不謹慎」との声が拡大

・昔のバラエティでは許容された過激企画が、現代では炎上しやすい背景

・地上波は安全志向へシフトし、攻めた笑いはネットや舞台に移行

・視聴者の笑いの基準は変化し、多様化した環境で選択肢が広がっている

2025年8月6日の放送内容と炎上の発端

プールで溺れるドッキリの危険性

この日の『水曜日のダウンタウン』は、「説教中でもやっぱり身の安全が第一説」という企画が中心だった。

若手芸人が先輩から説教を受けている最中に、想定外の危険が迫る――という設定である。

最初の仕掛けは、屋内プールに浮かぶ芸人を人工の波が襲うというもの。

立てるほどの深さではないはずだが、背の低い芸人は波に飲まれ、顔が水面に沈む場面が映し出された。

視聴者の一部は笑いよりも先に緊張を覚え、「安全対策は本当にあったのか」と疑問を呈した。

水害のニュースが連日報じられる時期に、水中でのもがきが映し出されたことも、不快感の火種となった。

特に災害被災者や溺水経験者にとっては、娯楽の域を超えた不安を感じる映像だったといえる。

私も一瞬、笑うより先に息を止めてしまったわ

ふんどし姿で火をつけられる過激演出

続く仕掛けはさらに過激だった。

長いふんどし一枚の若手芸人の背後から、突然火がつけられる演出である。

燃え上がった布を振り払うように走り、近くの川に飛び込む姿は、派手で刺激的だったかもしれない。

しかし、視聴者の反応は冷ややかだった。

「危なすぎる」「時代錯誤」といった声がSNSで一気に拡散され、火の演出がもたらすリスクや倫理性が議論の中心になった。

安全管理の詳細は明かされず、あくまで“画面に映る事実”だけが判断材料となり、批判は加速した。

危ないってわかってても目をそらせないのよね

批判を加速させた“放送日”という偶然

炎上に拍車をかけたのは、この日が8月6日だったという事実である。

広島への原爆投下の日に、「火」や「水」に絡む危険な演出を放送することが、意図的か偶然かは別として、不謹慎だと受け取られた。

このタイミングの悪さが、単なるバラエティ企画を超えて、社会的な波紋を広げる結果になった。

番組が直接的に原爆や戦争を題材にしたわけではないが、日付が持つ象徴性は強く、視聴者の感情に触れてしまったのである。

テレビは、意図せずとも群衆の共感と正義感を刺激してしまうことがある。

今回はその連鎖が炎上をより大きくした一因といえるだろう。

なぜ今回の『水曜日のダウンタウン』は批判されたのか

命に関わる危険がリアルすぎた

バラエティにおける「危険な演出」は、通常は安全管理のもとで行われる。

しかし今回の溺れるシーンや火をつけられる場面は、その安全策が画面上から見えなかった。

視聴者にとっては、命の危険がすぐそこにあるように感じられたのである。

特に水中での映像は、芸人の表情や動きが冗談の域を超えており、命綱の存在を感じさせなかった。

リアルすぎる危険は笑いを奪い、代わりに「これ、笑っていていいのか?」という違和感を呼び起こす。

笑える“ギリギリ感”と笑えない境界線って本当に紙一重ね

不謹慎と捉えられるタイミングの悪さ

批判を強めたのは、偶然にも放送日が8月6日だったという点である。

この日は広島原爆投下の日であり、「火」や「水」といった災害や戦争の記憶に直結する演出は、想起させる力を持ってしまう。

もちろん番組は原爆を扱ったわけではない。

しかし、群衆の中には日付の意味を重く受け止める人が多く、結果として「不謹慎」というレッテルが貼られた。

こうした偶然の一致は、意図や善悪に関係なく、批判の火種になりやすい。

タイミングひとつで意味が変わるのがテレビの怖さよね

視聴者の価値観の変化と安全志向化

過去のテレビでは、芸人が体を張ることは当たり前だった。

しかし、ここ十数年で視聴者の価値観は大きく変化している。

- 出演者の安全が最優先

- 危険行為の笑いは好まれにくい

- 暴力的・危険な映像は「子どもへの悪影響」として懸念される

これらはSNSの普及とともに強まり、コンプライアンス重視の時代をつくった。

今回の演出は、その新しい基準から見ると明らかに逸脱していた。

テレビの自由度が狭まったと言えばそれまでだが、その背景には“共感と正義”を武器に行動する視聴者層の存在がある。

この層は声が大きく、沈黙していた人々もその波紋に巻き込まれやすい。

結果として、「昔なら笑って済んだこと」が今は炎上へと一直線に進む時代になっている。

エンタメとしての「体を張る笑い」の魅力とリスク

昭和〜平成のバラエティにあった“スリル感”

昭和から平成にかけてのバラエティ番組は、今では考えられないほど過激な企画が多かった。

氷水への飛び込み、巨大な落とし穴、頭上から落ちてくる小道具。

これらは視聴者にとって、予想外の展開やスリルを提供していた。

当時は出演者の安全よりも、視聴者を驚かせることや笑わせることが優先されていた。

危険な場面にこそ「本気感」が宿り、画面の向こうで起きていることがリアルに感じられたのである。

あのドキドキ感は今のテレビではもう味わえないのかしら

過激演出が生む一体感とカタルシス

体を張った笑いは、出演者と視聴者の間に特別な一体感を生む。

芸人が痛みや恐怖を乗り越える瞬間、見る側も同じ緊張と解放感を共有する。

この感情の高低差こそが、強いカタルシスにつながっていた。

笑いの中に少しの危険やハプニングが混じると、番組全体が生き生きとする。

それはスポーツ観戦に近い「瞬間の熱量」であり、録画では伝わりにくい生々しさを生む。

見てるこっちも手に汗握る瞬間ってあるのよね

リスクを笑いに変えるための条件

ただし、危険を笑いに昇華するには条件がある。

- 出演者自身が納得していること

強制や不本意な参加は、見る側にも伝わる。 - 安全が確保されていること

実際には危険がないとわかる裏側の工夫が必要。 - 視聴者が危険を“演出”として受け止められる環境

映像の見せ方や説明で、過度な不安を与えない。

この3つが揃わない場合、スリルは単なる不安に変わり、笑いではなく批判を生む。

今回の『水曜日のダウンタウン』は、このバランスが崩れたことで炎上に至ったといえる。

テレビ業界の変化と笑いの棲み分け

地上波が“無害”な笑いへシフトした理由

地上波のバラエティは、この10年で明らかに「無害」方向に舵を切った。

理由は単純で、スポンサー離れと視聴者クレームの増加である。

一度でも強い批判を浴びれば、広告主が手を引く危険があり、番組は存続すら危うくなる。

このため、身体的な危険や不快感を伴う企画は減少。

代わりに食リポ、クイズ、トークバラエティのような“安全”な構成が主流となった。

結果、尖った笑いは地上波から姿を消し、より万人受けを狙う方向に整理されていった。

安全すぎて刺激不足って感じるのは私だけ?

攻めた笑いはネット配信や舞台へ移行

攻めた企画や過激な演出は、今やYouTubeや有料配信、舞台公演にその場を移している。

これらの場は視聴者層が限定され、自己責任の合意も取りやすい。

出演者や制作側が「わかってくれる人だけ見てくれればいい」という姿勢を取れるのも特徴だ。

ネット配信なら規制は比較的ゆるく、スポンサーの顔色をうかがう必要も少ない。

そのため、地上波では見られなくなったスリルや刺激は、こうしたプラットフォームで細々と生き残っている。

本気で笑いたいなら配信サービスに流れるのも納得よね

SNS時代の炎上リスクと編集の難しさ

SNSが一般化した今、炎上は一瞬で起こる。

しかも、切り取られた映像や静止画が独り歩きし、番組の意図とは無関係に批判が拡散する。

これにより、地上波の編集方針はさらに慎重になった。

編集現場では「この一瞬が後で火種にならないか」という視点で細かくチェックが入る。

だが、その慎重さが番組の勢いやテンポを削ぎ、結果として無難すぎる内容になりがちだ。

群衆の“共感と正義”は、時に制作側を沈黙させる。

そして、その沈黙が続けば、テレビの笑いはますます安全で平坦なものへと収束していく。

視聴者としての“時代ズレ”をどう受け止めるか

面白さの基準が変わるのは自然なこと

笑いの基準は、時代や社会の空気とともに変化する。

昭和から平成初期にかけてのテレビは、多少の危険や不謹慎を含んでも「芸人魂」として受け入れられていた。

しかし今は、群衆の共感と正義がより速く、より強く可視化される。

その結果、「笑える」と「笑えない」の境界は年々狭まっている。

価値観が変わることは、文化が成熟している証ともいえる。

ただ、それは同時に、昔の笑いを知る世代にとっては物足りなさの火種にもなる。

やっぱりちょっと寂しさは拭えないわね

求める笑いはテレビ以外でも見つけられる

もし今の地上波で物足りなさを感じるなら、媒体を変えればよい。

YouTubeや有料配信サービス、ラジオ、舞台など、笑いの場は広がっている。

特にネット配信では、出演者も視聴者も“同じルールの中で楽しむ”ことが前提になっているため、地上波より攻めた企画も成立しやすい。

安全と自由のバランスを、自分で選べる時代になったともいえる。

テレビに固執しなくてもいい時代ってありがたいわ

懐かしい感覚を保ちながら楽しむコツ

過去の笑いに魅力を感じるなら、無理に今の基準に合わせる必要はない。

ただし、その感覚を他人に押し付けず、棲み分けを意識することが大切だ。

例えば、

- 昔の名作バラエティを配信やDVDで見返す

- 同じ趣味を持つ仲間とオフラインで語り合う

- 攻めた笑いは配信やライブで消化する

こうすれば、懐かしさと現代の笑いを両立できる。

価値観が違う時代に生きていても、笑いの楽しみ方は一つに限らない。

むしろ、その多様性こそが今の時代の強みである。

まとめと感想

炎上は価値観の衝突から生まれる

今回の『水曜日のダウンタウン』炎上は、危険な演出そのものよりも、それをどう受け取るかという価値観の衝突が原因だった。

昔からのテレビ文化を知る層は「芸人なら体を張って当然」と感じる一方、現代のコンプライアンス意識が強い層は「命を危険にさらす笑いは不要」と考える。

この二つの立場が同じ映像を見て正反対の反応を示し、その違いがSNSを通じて連鎖的に拡大した。

炎上は必ずしも“間違い”からだけではなく、こうした立場や価値観の違いからも生まれる。

どちらの意見にも理があるから余計に難しいのよね

テレビは変わっても笑いの多様性は広がっている

地上波の制限は確かに増えたが、その分、笑いのフィールドは広がっている。

配信サービス、SNS、舞台、ラジオ…媒体ごとに特色があり、それぞれに違う笑いの形が存在する。

テレビが「攻め」を手放したとしても、その役割は別の場所が担えばいい。

むしろ笑いのジャンルや層は細分化され、自分に合うコンテンツを探しやすくなったともいえる。

笑いはひとつの形に縛られない。

テレビの変化を悲しむだけでなく、その先にある新しい笑い方を見つけていくほうが、きっと楽しい。

時代が変わっても笑う自由は残るっていいわよね

- Q『水曜日のダウンタウン』は今後も過激企画をやるの?

- A

完全になくなるとは限らないが、今回のような危険性が視覚的に強く伝わる演出は減る可能性が高い。

地上波はスポンサーや局の判断がシビアで、再炎上は避けたいはず。

今後は、同じコンセプトでも「安全が見える形」に修正されたり、カメラワークや編集で危険性を薄める手法が使われるだろう。

- Q昔のバラエティ番組のような攻めた笑いはどこで見られる?

- A

- YouTubeチャンネル(芸人本人や制作会社が運営)

- 有料配信サービス(Amazon Prime Video、Netflixなどのオリジナル企画)

- 劇場やライブイベント(観客限定、自己責任前提の演出が可能)

こうした場では、出演者と視聴者の間に「了解」が成立しているため、攻めた笑いが成立しやすい。

結果として、テレビでは消えた企画も形を変えて生き残っている。

- Q炎上した演出は放送禁止になるの?

- A

即座に「放送禁止」リストに載るわけではない。

ただし、局内のチェック体制が厳しくなり、同様の演出は企画段階で却下される可能性が高い。

さらに、炎上映像がネットで長期間残るため、「あの映像と同じ」と連想されるリスクも大きい。結果的に、直接禁止されなくても事実上“封印”されるケースは少なくない。

これはテレビ業界が自らの火種を増やさないための自衛策でもある。