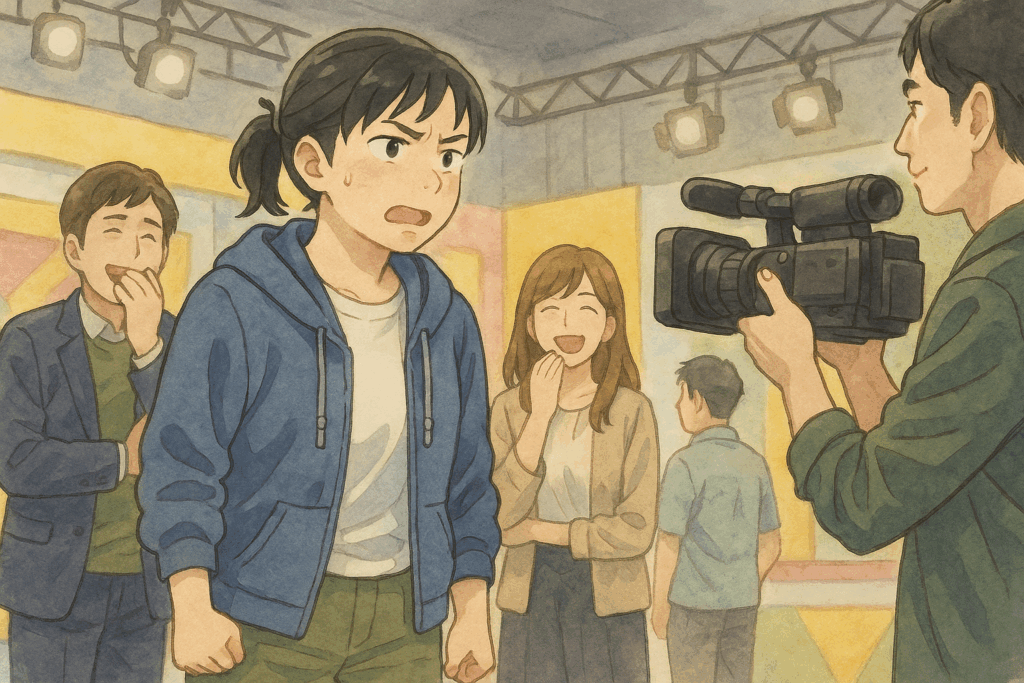

8月2日に放送された『ドッキリGP』で、人気芸人・やす子が見せた“怒りのリアクション”がSNSで大炎上している。企画内容は、坂上忍の愛犬が逃げたというシチュエーションで彼女を追い詰めるもの。だが、その中で見せた強い言葉遣いや態度に「本性が出た」「性格が悪い」といった批判が殺到した。

一方で、演出によって無理に怒らされていたのではという擁護や、番組側の“いじめ的構図”を指摘する声も多い。果たして、視聴者が「笑えない」と感じた理由はどこにあったのか?

本記事では、やす子炎上の背景にある構造と、バラエティ番組が直面する“追い込みの限界”を考察する。

やす子さんが炎上したドッキリ企画とは

【h3】放送されたのは『ドッキリGP』の人気コーナー

2025年8月2日。フジテレビ系で放送された『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』の一幕が、思わぬ形で火種となった。

問題となったのは、番組の中でも人気の「絶体絶命ドッキリ」シリーズ。芸能人が追い込まれ、極限の状況でどう反応するかをカメラが追う構成だ。いわゆる“笑ってはいけない”系とは違い、リアリティとパニックを演出するスタイルが特徴的である。

この手の企画は、古くは『めちゃ×2イケてるッ!』や『ガチンコ!』など、90年代から続く“試練型バラエティ”の延長線にある。視聴者は、笑うために見ているのか、それとも誰かの苦悩をのぞき見しているのか。そこに線引きはないようでいて、実は明確な境界が存在する。

わたしも昔はこの手のドッキリで笑ってたのに、最近は見るのがちょっとつらい時があるのよね。

この日、主役に据えられたのは、芸人・やす子さん。自衛隊出身のまじめで礼儀正しいキャラが受け、好感度の高いタレントである。そんな彼女が、“極限”を体験する側に回ったことで、番組は思わぬ波紋を広げることになる。

坂上忍さんの愛犬を巡る“嘘の事件”

ドッキリの設定はこうだ。

坂上忍さんが飼う愛犬を、やす子さんが3日間預かるというロールプレイ。最終日、ロケ先の千葉県御宿町で突然犬が脱走し、その姿が見えなくなる。焦り、走り、スタッフに問い詰め、道行く人に詰め寄る……。カメラはその一部始終を捉えていた。

問題は、追い詰め方の過激さにあった。

愛犬は番組が用意した“代役犬”で、やす子さんには完全なサプライズ。加えて、逃げたという情報だけが与えられ、あらゆる人(エキストラ含む)が「知らない」と回答するという徹底ぶり。頼れる情報も、助けてくれる人もいない。まさに孤立無援の状態だ。

これはもはや“試されてる”じゃなくて“追い詰められてる”って感じだったわよね。

坂上忍さんという「犬を本気で愛する人」の存在が余計に圧をかける。彼の犬を預かって逃がしてしまった。責任感が強い人ほど、そうした状況で自己否定に陥りやすい。

にもかかわらず、ドッキリのネタばらしはあっさり。これが笑いとして成立するかどうか、視聴者には判断を委ねられた。

ネットで炎上した理由は「言葉遣い」と「態度」

ドッキリとしての構造は単純だったが、問題はやす子さんの“反応”そのものにあった。

彼女は、犬の行方を尋ねる中で、初対面の高齢男性に「犬飼ってないのに飼ってるって聞いたんですけど」と強めの口調で詰め寄った。また、女性グループに対して「クソ女たち」と暴言を吐くシーンも放送された。

一部の視聴者はこの発言に強く反応した。SNSではすぐさま「言葉がきつすぎる」「まじめキャラの仮面が剥がれた」などの批判が広がり、炎上へと連鎖していく。

ただし、すべてが一方向の批判というわけでもなかった。

「これは演出でしょ?」「あれは本気じゃなくて、やらされてた」といった擁護もあった。しかし、多くの人の目に映ったのは、“怒りに飲み込まれる素のやす子さん”だったのだろう。

彼女がその後、X(旧Twitter)で「心折れちゃうよ…バラエティなんだよ」と投稿し、すぐに削除したこともさらに火をあおった。沈黙するどころか、反応してしまったことで「やましい何かがあるのか」と受け取られてしまった側面は否めない。

本来なら笑いを誘うはずのリアクションが、「怖い」「見てられない」という言葉に変わった時点で、視聴者との“共感”は切れていたのかもしれない。

なぜこのドッキリが“笑えなかった”のか

テレビのドッキリ企画には、“笑えるもの”と“笑えないもの”がある。

その違いは、単に内容の善し悪しではなく、視聴者がどこに共感し、どこで置いてけぼりにされたかに起因している。

今回の『ドッキリGP』でやす子さんが受けた仕掛けは、表面的にはよくある構成だった。

なのに、なぜこれほどまでに拒否反応が起きたのか。

それを探るには、リアクション、共感の矢印、そして構造の問題を一つずつ見ていく必要がある。

怒りのリアクションが「素」に見えたから

やす子さんが放送内で見せた言動は、強い語気での問い詰め、焦燥感、苛立ち――どれも“演技”には見えなかった。

むしろ、普段のキャラクターとのギャップが大きすぎたことで、素の人格を露出されたような印象を与えてしまった。

これは芸人にとっては非常に厄介なズレである。

バラエティ番組において、怒りや焦りは“誇張された芸”として表現されることが多い。

出川哲朗さんや春日俊彰さんが怒っても笑えるのは、視聴者が「これは芸」と分かっているからだ。

だが、やす子さんの場合、そのリアクションがリアルすぎた。

これはバラエティとしての“安全圏”を超えた瞬間だった。

なんだか、本人の芯の部分があらわになったようで、見ていて息が詰まったわ。

さらに問題だったのは、その怒りが周囲の人間――エキストラやスタッフ――に直接ぶつけられていたこと。

「クソ女たち」「バカ三人衆」などの言葉が編集でカットされずに放送されたことで、“過剰な怒り”ではなく“本気の敵意”として伝わった。

被害者側に視聴者が共感してしまった構図

もう一つ大きな要因は、視聴者の共感の矢印が、加害者(番組)ではなく被害者(やす子さん)に向いてしまったことである。

通常、ドッキリというのは「視聴者=観察者」という立場にいる。

だからこそ、芸能人の慌てふためく様子を面白がれる。

だが今回のケースでは、やす子さんの混乱ぶりが“自分だったらどうするか”と自然に重なってしまった。

・人のペットを預かって逃がしてしまった

・田舎町で誰も助けてくれない

・自分の名誉も信頼も失いかねない状況

これを想像して、“笑える”だろうか。

むしろ、「それ、無理でしょ」と呟きたくなるほど理不尽な構図だった。

あの場に自分がいたら、たぶん同じかそれ以上に取り乱してたかも。

この共感のズレは、ドッキリとしては致命的である。

笑いの正体は“他者の困惑”に対して一定の距離を保つことだ。

だが、その境界が崩れ、視聴者が完全に「当事者目線」になった瞬間、番組の笑いは成立しなくなる。

「ドッキリ=いじめ構造」と捉えられたリスク

さらに踏み込めば、今回のドッキリにはいじめ的構造があったと捉えられても仕方がない。

・多数の仕掛け人による集団的な“無視”

・頼れる人が一人もいない状況

・本人の焦りと不安を増幅させる演出

・最後に“正解”を提示して、笑いでまとめる強引なオチ

これらの要素は、現実の職場や学校で起きるハラスメントの構造と似ている。

もちろんバラエティ番組にそこまでの意図があったとは考えにくい。

だが、視聴者の目は以前より敏感で、倫理的なフィルターを通して番組を見ているのだ。

「こんなの昔は普通だった」という制作側の感覚は、今の空気には通用しない。

実際、SNSでは「笑えない」「いじめじゃん」という声が瞬時に広がり、やす子さんよりも番組の側に批判が向き始めていた。

共感と正義は、いつもワンテンポ遅れて波紋となって広がる。

今回の炎上は、やす子さん一人の問題ではなく、“演出の倫理ライン”が問われた事件だったとも言えるだろう。

笑える追い込み演出と笑えない演出の違い

バラエティ番組の中でも、“芸能人を追い込む”系の演出は長く愛されてきた。

それなのに、同じ「追い込む」でも、ある時は大笑いされ、ある時は炎上する――この違いはどこにあるのか。

単に“内容がきついから笑えない”という単純な話ではない。

むしろ、本質的には「構造のデザイン」が問われている。

出川哲朗さんや体当たり芸人はなぜ許される?

一例として挙げられるのが、出川哲朗さんや濱口優さん(よゐこ)といった“体当たり芸人”たちのリアクション芸。

彼らが極限状態に置かれても、視聴者の大半が「おもしろい」「さすが」と笑って見られるのはなぜか。

理由は明確だ。

彼らは“芸としての受け身”を持っており、怒りやパニックも、すべて演出の一環として処理しているように見える。

つまり「笑わせるために怒っている」のだと、視聴者が理解している。

それは芸歴の長さや、キャラクターの確立が支えている部分も大きい。

リアクション芸を“芸”として成立させるためには、長年の蓄積と信頼がある。

やっぱり「いつもの出川さん」っていう安心感が大きいのよね。

一方で、やす子さんのリアクションは“演出”ではなく、“本音”に見えた。

それが、「笑える状況」から「怒りが漏れた状況」へと転化してしまった。

ここが最大の分かれ目だったといえる。

本人の“尊厳”が守られているかどうかが分かれ目

笑えるかどうかの判断基準のひとつに、「尊厳が守られているか」という視点がある。

つまり、芸人が追い詰められた後、どのような扱いで番組内に存在しているかが重要だ。

- 「ボケ」としていじられる

- 「ヒーロー」として救われる

- 「共犯者」として笑い合える

これらのどれかに収まっていれば、視聴者の心は安心する。

だが、やす子さんは最終的に“笑われる存在”になっていた。

尊厳も、立場も、オチも、回収されなかった。

あれじゃ「被害者役」にすらなれてないのよ。誰にも守られてなかった。

追い込む演出に必要なのは、“いじる”ことであって、“突き放す”ことではない。

その一線を越えてしまうと、視聴者は笑いを楽しめなくなる。

「救済」「オチ」があるかどうかがカギ

最後に見逃してはならないのが、「オチ」の存在だ。

どんなに追い詰められても、最終的に救われる展開があれば、それはエンタメとして消化される。

- ネタばらしで盛大に笑う

- 本人が怒りながらも笑って終える

- 共演者がフォローして和ませる

このどれもがなかったのが、今回のドッキリの致命的な点である。

やす子さんは、怒ったまま終わった。

笑うことも、ふてくされることも、弁明することもできなかった。

演者が“飲み込まれてしまった”ドッキリは、もはや演出とは呼べない。

バラエティとは、あくまで“予定調和”の中にある混乱を楽しむものだ。

予定が見えないまま、混乱だけが放り出された回――それが今回だった。

制作側の意図と時代遅れの演出方針

バラエティ番組が作られる裏側には、常に「数字」へのプレッシャーがある。

視聴率、再生数、SNSでのトレンド入り。

あらゆる指標が可視化される時代において、番組制作者は“話題になる”ための仕掛けを常に模索している。

その中で使い古された方程式がある。

「素のリアクション=おもしろい」という信仰だ。

けれど、その手法が機能していたのは、もう少し昔のことだったかもしれない。

「素を引き出す=バズる」という過信

やす子さんに仕掛けられたドッキリの構成を見ると、明らかに「素」を狙っている。

感情の爆発や不器用な対応、うろたえる表情――こうした“人間臭さ”をカメラで切り取ることで、視聴者の共感や驚きを誘おうとしたのだろう。

つまりは、「芸人が取り乱す=リアルで面白い」という演出方針である。

かつて、そうした“リアルな反応”は確かにSNSでバズりやすかった。

涙を流す、声を荒げる、無言になる――それがテレビの中の「非日常」であり、見たことのない素顔として話題になってきた。

だが、2025年現在。

もはやその演出自体が予定調和になりつつある。

こういうの、もう見慣れてしまった感あるのよね。新鮮さがないっていうか。

素を切り取るという演出は、もはやバラエティの武器というより“古びた手口”になってしまった。

視聴者はその手口を知っているし、演者の“戸惑い”が演出である可能性すら疑って見るようになっている。

“怒らせる構図”がもう通用しない時代

今回のように、怒りや焦りを引き出す構図がかつてほど「笑い」につながらない理由もここにある。

感情をむき出しにさせておいて、「はいドッキリでした」とネタばらししても、それで全てが回収されるほど視聴者は素直ではない。

むしろ、

- 感情をわざと煽っていないか?

- この人を怒らせて何が面白いの?

- これって単なる晒しじゃない?

という“倫理的な目線”が常につきまとう。

テレビ業界の中には、怒りや混乱を「おいしいリアクション」と見なす空気が根強くある。

だが、今はそれが不快感に転化するリスクの方が高い。

演者が怒ったことよりも、怒らせた“構造そのもの”が問題視されるようになっている。

怒ってる人を見るのって、やっぱり気分が重たくなるのよね…。

つまり、“怒る”ことが番組の一部だった時代から、“怒らせたことが炎上の原因”になる時代に変わった。

その認識が制作側にまだ浸透しきっていないのが、今回のズレを生んだ一因でもある。

視聴者のコンプラ意識と共感の変化

もう一つ見逃せないのが、視聴者の「コンプラ感度」の変化だ。

以前なら見過ごされていた演出でも、今はすぐに「不適切」として指摘される。

そのスピードは、SNSの拡散力によってさらに加速する。

- 怒鳴る

- 無視される

- 泣く

- 落ち込む

これらの演出が“笑える”と感じられるかどうかは、視聴者の感性によって大きく左右されるようになった。

特に、追い込まれている側が若手や女性、弱い立場に見える場合、「守ってあげたい」という共感が優先される傾向がある。

つまり、共感が“笑いの対象”ではなく、“保護の対象”に変わってきている。

視聴者は、出演者がどのように扱われているかを観察している。

演者がどういう気持ちでそこに立っているのかを想像しながら番組を見るようになっている。

これは、かつての視聴態度とはまったく異なるものだ。

そして、その意識変化に制作側が追いついていない限り、「時代錯誤な笑い」が炎上の火種になるのは時間の問題なのだ。

視聴者としてどう向き合えばいいのか

テレビ番組、とくにバラエティは、見る側が「どう受け止めるか」によって意味が大きく変わってしまうジャンルである。

やす子さんのドッキリ炎上の件も、結局は視聴者の“見え方”によって火種が生まれた。

では私たちは、こうした演出とどう向き合えばいいのか。

どこまで笑ってよくて、どこからが「これは違う」と線を引くべきなのか。

日々、エンタメを“受け取る側”である視聴者にも、できることがあると感じている。

番組を観るときに感じた“違和感”を大事に

まず大切にしたいのは、画面の中からふっと湧き上がってくるような“違和感”を見逃さないことだ。

・なんかこの展開、不自然だな

・ちょっとやりすぎじゃない?

・この人、本気で困ってそう……

こんな小さな気づきが、後になって「実は炎上していた」「実はやらせだった」という現実に繋がることがある。

違和感を持つこと自体は悪ではない。

むしろ、それが“見る力”なのだと私は考えている。

わたしも何気なく観ていたのに、途中で「ん?」って止まったのよね。

もちろん、全部を深読みする必要はない。

けれど、あえて立ち止まって「自分は何にモヤっとしたのか」を考えてみるだけでも、見方が変わってくる。

番組の見せ方だけでなく、編集、カメラの角度、BGM……

すべては「どう見せたいか」を計算した結果であることを忘れないようにしたい。

芸人のリアクションも「演技」かも?という視点

バラエティ番組で見せる芸人のリアクションは、すべてが“素”とは限らない。

怒鳴る、泣く、キレる――それらもまた一種の芸の延長であることが多い。

問題は、視聴者がそれを“演技”と認識できるかどうか。

出川哲朗さんや浜田雅功さんのリアクションは、「これはキャラ」「この人だから許される」という了解がある。

でも、新しい顔ぶれになると、その境界が見えづらくなる。

今回のやす子さんのリアクションも、もしかしたらある程度“やっていた”部分もあったのかもしれない。

けれど、視聴者にはそれが伝わらなかった。

「素」なのか「芸」なのか。

この見分けがつかない時代だからこそ、視聴者は一度立ち止まってみる視点を持つべきだろう。

全部が“その人の本音”だと思って観ると、つらくなることもあるのよね。

リアクションは、その場だけで成立する演出でもある。

私たちは“映された一部分”で人物を判断してしまいがちだが、それが全体ではないことも多い。

一歩引いて見る目線も必要である。

SNSでの声は「炎上」だけじゃない

最後にもうひとつ触れておきたいのが、SNSの反応=炎上ではないということ。

「やす子 炎上」と検索すれば、ネガティブなワードが次々に出てくる。

けれど、実際に投稿されている意見はそれだけではない。

- 「あの状況で冷静な方が不自然」

- 「追い詰めすぎた番組が悪い」

- 「むしろ人間味があってよかった」

こうした声も、確かに存在している。

ただ、バズるのは“批判”の方が圧倒的に強いというだけの話である。

SNSは、群衆の正義が波紋のように広がる空間だ。

でもその中には、冷静な視点、静かな擁護、優しい共感もある。

私たちは、そうした声なき声に耳を傾ける力も忘れてはならない。

番組を消費するだけでなく、反応の渦の中に巻き込まれる前に、一歩引いて考える習慣。

それが、視聴者としての新しい向き合い方になるのではないだろうか。

まとめと感想

やす子さんのドッキリ炎上をきっかけに、ここまで「笑いとは何か」「バラエティとはどこまで許されるのか」について、視聴者としての視点から掘り下げてきた。

答えはひとつではない。

けれど、確かなのは“ただの騒動”として流してしまうにはもったいないほど、今の時代を映す鏡のような出来事だったということだ。

やす子さんは悪者ではないと感じた理由

今回のドッキリを見ていて、最初に抱いた感情は「驚き」ではなく「戸惑い」だった。

なぜなら、やす子さんが怒ったシーンよりも、その怒りを見せざるを得なかった状況の方に目がいってしまったからである。

・責任を背負わされる構図

・まったく助けのない演出

・感情を露出させるしかないような追い込み方

冷静に考えても、それは“笑えるシナリオ”ではなかった。

そして、やす子さん自身もまた、番組の仕掛けに飲み込まれた“役割”のひとつだったにすぎない。

あの状況で笑顔を貫ける人、そうそういないと思うわ。

怒りが出たのは人間的な反応だった。

ただ、それを切り取って“本性”と断定する風潮には、慎重であるべきだと感じる。

私たちは“何を見せられているのか”を考える時期

バラエティ番組というのは、娯楽であると同時に、“編集された現実”でもある。

私たちは、その編集の巧妙さや意図に、意識的でなければならない時代に入っている。

「これは台本?やらせ?」「感情はリアル?演技?」

そうした問いが生まれる背景には、視聴者が“ただの受け手”ではなくなったことがある。

SNS、動画、YouTube、TikTok――今や誰もが“見せる側”にもなれるからこそ、見る目も厳しくなる。

その中で、「笑っていいのか」「これは演者の尊厳を守っているのか」と考えるのは、ごく自然な流れだ。

わたしたち、昔よりずっと“映像に騙されない目”を持つようになったのよね。

だからこそ、「何を見せられているのか」「なぜそれが編集されたのか」を感じ取ることが、視聴者にできるささやかな自衛手段なのだと思う。

「笑い」より「共感」が重視される時代へ

昔のバラエティは、「とにかく笑えれば正義」という価値観が強かった。

だが今は、「その笑いは誰かを犠牲にしていないか?」「誰かを傷つけていないか?」という共感と配慮の視点が求められる時代に変わっている。

これは決して窮屈なことではない。

むしろ、“安心して笑える笑い”が選ばれる時代になったということでもある。

ドッキリ番組も、そうした時代の空気に順応できるかどうかが問われている。

今回の炎上を通じて浮き彫りになったのは、視聴者が単に「面白さ」ではなく、「その人がどう扱われているか」まで見ているという事実だった。

バラエティの中にある“共感”の力。

それが、これからの番組作りのヒントになると私は信じている。

FAQ(よくある質問)

- Q結論から言えば、「完全なヤラセだった」と断定できる証拠は存在していません。

- A

確かに、番組の構成上、仕掛け人や演出は用意されていました。

やす子さんが追い詰められるためのシナリオは整っており、状況は操作されていたと言えます。

ですが、彼女自身のリアクションがどこまで“計算された芸”だったのかについては、本人の発言も含めて明確な裏付けはないのが現状です。実際、やす子さんは放送後にX(旧Twitter)で《バラエティとして見て〜》と投稿しています。

この文言を“やらせの告白”と取る声もあれば、“言い訳”と見る声もあります。重要なのは、ヤラセかどうかではなく、「視聴者がどう受け取ったか」。

バラエティという枠組みが壊れた瞬間に、ヤラセもリアルも関係なく“炎上の火種”になることを、今回の件は示しています。

- QドッキリGPって過去にも炎上したことあるの?

- A

あります。

『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』は、過去にも数回“炎上騒動”を経験しています。代表的なのは以下の例:

- 2024年の土下座謝罪事件

- 2023年の「貝殻ビキニ」企画炎上

- 2022〜2023の「本当に怒った芸能人リアクション」など

この番組は“ガチっぽさ”を売りにしてきた分、リアクションの温度感によっては視聴者が「やりすぎでは?」と感じてしまうリスクを常に抱えています。

一方で、こうした指摘を受けて番組側が改善策を講じたこともあります。

たとえば、ナレーションのトーンを変えたり、ドッキリ後のフォローを明確に映すようになった時期もありました。ただ、今回の件ではその“配慮”がやや不十分だったように見えます。

- Qバラエティ番組を批判するのって野暮ですか?

- A

この問いには、個人的にとても複雑な思いがあります。

かつてなら、「笑えないって言うのは野暮」「バラエティなんだから」と一蹴されていたかもしれません。ですが、2020年代以降のテレビは、批判や違和感に耳を傾けることで、変化してきた面も確実にあります。

- 「コンプラ意識」が現場に浸透した

- 出演者への配慮が可視化されるようになった

- いじり文化から、共演者の尊重へと価値観がシフトした

これらはすべて、“視聴者の声”によって形作られてきた現象です。

なので、「バラエティ番組を批判するのは野暮」ではなく、“番組も変わっていくべき時代”が来ているだけの話なのかもしれません。

笑いは自由です。

でも、“安心して笑える環境”を作るのは、作り手と受け手、双方の責任でもあります。