「大森南朋 の父親ってどんな人?」という検索でこの記事にたどり着いたあなたへ。実はその答えは、伝説の舞踏家・麿赤兒。

本名・大森宏、1964年から暗黒舞踏の旗手として活躍し、俳優としても国内外で活躍する存在です。

本記事では、麿赤兒の波乱に満ちた人生や夫として父としての顔、息子・南朋との関係性まで、深掘りします。

大森南朋の父・麿赤兒とは何者なのか?

テレビや映画でよく見かける俳優・大森南朋さん。

その父親が、じつはただの「芸能人の父」なんかじゃないんです。

フルネームは、麿赤兒(まろ・あかじ)。

本名は大森宏(おおもり・ひろし)で、俳優としての顔だけでなく、「舞踏家(ぶとうか)」としても知られています。

「舞踏?バレエとは違うの?」と感じた方、はい、それも無理はありません。

麿赤兒さんは、1960年代から日本の前衛芸術の世界で活躍してきた人物。

特に、“暗黒舞踏”というジャンルの第一人者であり、その見た目のインパクトも相まって、舞台芸術の世界ではまさに“生ける伝説”とも言われる存在です。

■「大駱駝艦」の創設者で総帥!

1972年に設立された舞踏集団「大駱駝艦(だいらくだかん)」は、麿赤兒さんが自ら創設。

彼はそのリーダー=“総帥”として、国内外のステージで数々の作品を発表してきました。

名前からして只者じゃない感じ、しますよね…!

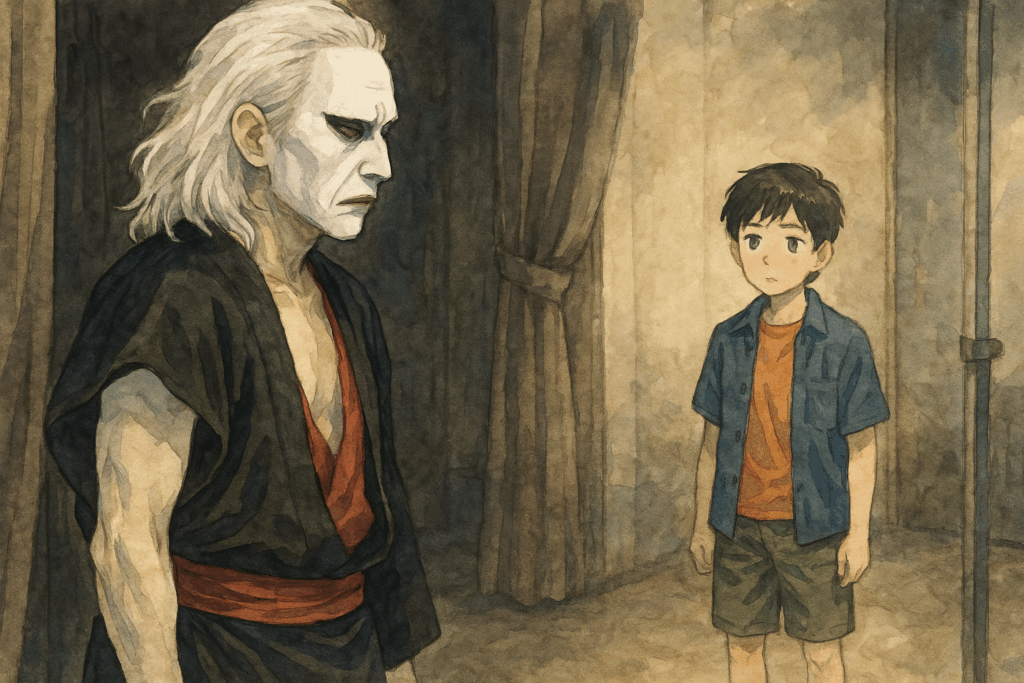

この大駱駝艦は、いわゆる劇団ではなく、体そのものを使って「言葉を超えた表現」を追求する集団。

白塗りの顔、ゆっくりとした動き、不気味な静けさ…。

けれどそれが、観る人の深層心理に刺さる。

まさに、“感じる芸術”なのです。

■俳優としても印象的な存在

舞踏家である一方、俳優・麿赤兒としても多くの映像作品に出演しています。

映画『地獄』『東京フィスト』『蛇にピアス』、最近ではテレビドラマにも登場し、その圧倒的な存在感で異彩を放っています。

彼の演技は、いわゆる“芝居”というよりも、存在するだけで場を支配するような凄みがあります。

それはきっと、舞踏で培われた身体性や感情表現の賜物なのだと思います。

表情が静かでも“何か伝わる”のがすごいです…!

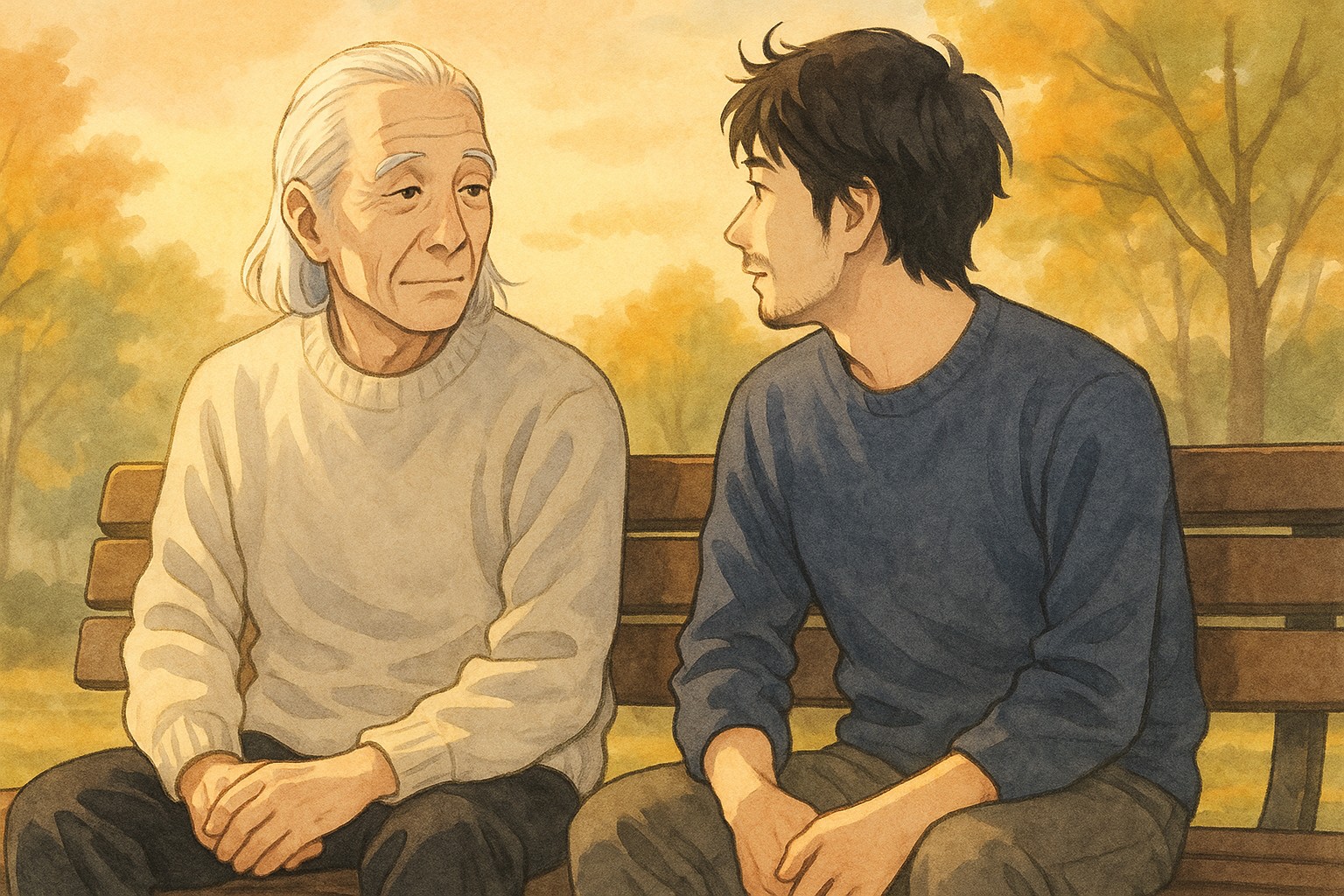

■怖そうで優しい。父親としてのギャップ

そんな麿赤兒さん、見た目は怖そうな白塗りの怪人…なのですが、実はとても優しいお父さん。

大森南朋さんによると、少年時代の南朋さんが映画を観たがっていたとき、何本も映画館に連れて行ってくれたそうです。

その経験が、俳優としての彼の“原点”になっているとも語っています。

料理好きで家庭的な一面もあり、南朋さんはよく「父が作ってくれた料理の味が忘れられない」と話しています。

“怖そうで優しい”というギャップこそが、麿赤兒さんの人間的な魅力なのでしょう。

テレビや映画で南朋さんを見かけるたびに、「ああ、この人にはあの麿赤兒という父がいるんだな」と思うと、ついグッときてしまいます。

まさに、芸術に生きる父と、それを受け継いだ息子。

親子って深いものですね。

異色すぎる芸術人生とその美学に迫る

麿赤兒(まろ・あかじ)さんを語るとき、避けて通れないのが“舞踏”という独特な芸術ジャンル。

それもただの舞踏ではなく、「暗黒舞踏」という非常に個性的で奥深い世界です。

白塗り、白髪、静かにゆっくり動く身体。

このビジュアルだけ見ても、なにやらただならぬ世界観を感じさせますよね。

■暗黒舞踏とは「魂の動き」をさらけ出す表現

暗黒舞踏(あんこくぶとう)は、戦後日本で生まれた前衛的な舞台芸術です。

もともとは土方巽(ひじかた・たつみ)氏が提唱し、型にはまらない“身体の動き”で、人間の内面や社会の矛盾、死と生といった本質をあぶり出す表現です。

麿赤兒さんは、この流れを引き継ぎつつ、自身の思想と身体表現を深めてきました。

表情ではなく「体そのもの」で語る舞台。

彼の動きは、まるで重力や時間に逆らっているようで、一瞬たりとも目が離せません。

観るというより“感じる”舞台、って不思議ですよね

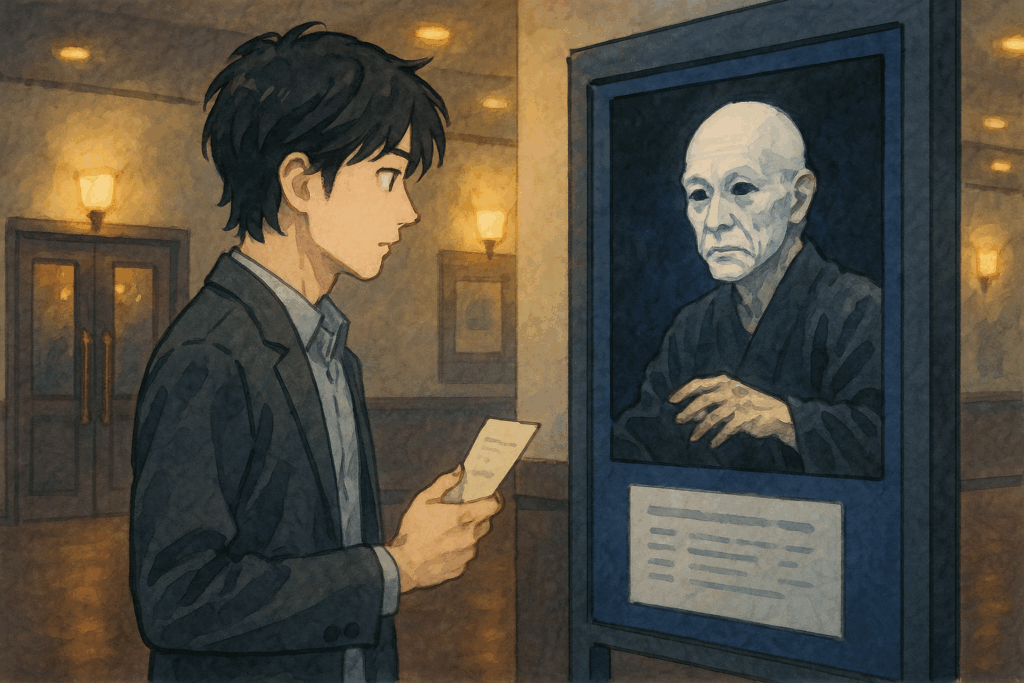

■なぜ白塗り?そのビジュアルに込められた意味

麿赤兒さんのトレードマークともいえる白塗りと白髪。

これはただの舞台メイクではなく、表現の核でもあります。

白塗りは「死者の顔」を象徴するものとも言われ、静寂・虚無・無の状態を表すとも解釈されています。

それによって、舞台上の存在が“人間”ではなく“概念”に近づくのです。

また、色彩を排した姿は、社会的な役割や肩書き、年齢、性別を超えた“裸の存在”として観客に迫ります。

美しさではなく、「本質」にフォーカスした視点は、舞踏ならではの魅力。

■芸術の影響源:寺山修司・唐十郎との関わり

麿赤兒さんは、若い頃に劇作家・演出家の寺山修司(てらやま・しゅうじ)や、アングラ演劇界の鬼才唐十郎(から・じゅうろう)と共演・共闘していました。

このふたりとの出会いが、彼の身体表現に大きな影響を与えたことは、舞台芸術ファンの間ではよく知られています。

特に寺山氏の「言葉で表現できない感情を舞台でどう伝えるか」という問題意識と、麿赤兒さんの舞踏思想は深く共鳴していたようです。

同時代の表現者たちの交差がロマン感じます…

■麿赤兒の美学:「生と死のあいだ」を生きる

麿赤兒さんの表現テーマには、一貫して「生と死」「自由と抑圧」「内と外」があります。

彼自身、「人間は死に向かって踊っている」とも語っており、その表現は単なる芸術ではなく“生き方”そのもの。

大駱駝艦の舞台では、しばしば生々しい身体表現や極限状態を感じさせる演出が使われます。

けれどそれはグロテスクではなく、人間が“いかに生きているか”を見せるもの。

そこに観客が共振するからこそ、今も根強いファンが多いのでしょう。

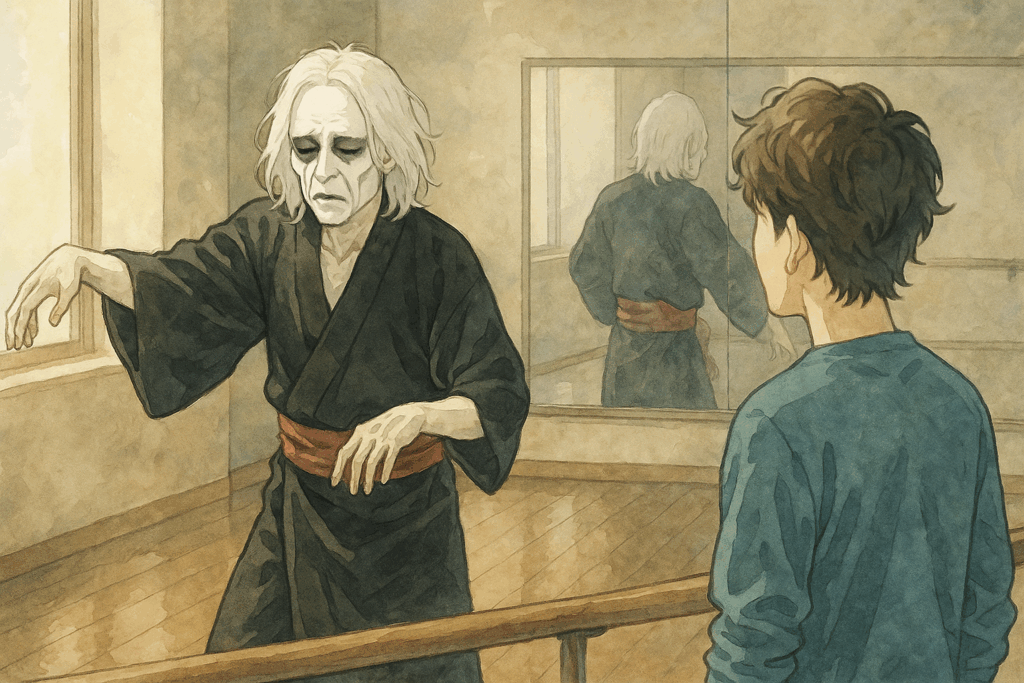

■大森南朋さんが語る「父の背中」

俳優・大森南朋さんは、父・麿赤兒さんの活動を誇りに思っていると各所で語っています。

自分が俳優になった理由も、「父の仕事を見てきたことが大きかった」とコメントしており、尊敬の念が伝わってきます。

実際、親子での共演も実現しており、そこには単なる“二世”という言葉では片づけられない深い信頼関係が見てとれます。

麿赤兒さんの芸術人生は、「派手な芸能界の父」とは正反対の静かで重厚な道。

それでも、芯のある表現とぶれない美学で、今も舞台に立ち続けています。

知れば知るほど、父としても表現者としても、すごい方だと感じさせられます。

SNSやテレビで見える“父としての顔”

麿赤兒(まろ・あかじ)さんと聞くと、「舞台で白塗りの怖い人」という印象を持つ方も多いと思います。

けれど、SNSやテレビで垣間見える“お父さん”としての姿は、まったく違った魅力にあふれているんです。

実は、大森南朋さんのInstagramをチェックしてみると、ちょこちょことお父さん=麿赤兒さんが登場しています。

写っているのは、すっかりおじいちゃんになった穏やかな笑顔の麿赤兒さん。

そこに白塗りの舞台姿はなく、素顔の優しいお父さんの顔があるんです。

怖そうなのに、息子のインスタで癒されるってギャップすごい…!

■テレビ番組で明かされた家族エピソード

2021年に放送された「徹子の部屋」で、大森南朋さんが出演した際に、父・麿赤兒さんとの関係について語っていました。

子どもの頃、一緒に映画館へ何度も連れて行ってくれたこと。

その経験が、役者としての南朋さんのルーツになったこと。

そして、「子どもに何かを押し付けることは一切なかった」とも話していました。

そんな父の背中を、自然と尊敬するようになったのだとか。

言葉少なでも、子どもにしっかりと伝わっている関係性って、すてきですよね。

■親子共演も実現!映画で見せた別の一面

2003年公開の映画『赤目四十八瀧心中未遂』では、父・麿赤兒さんと息子・大森南朋さんが親子共演を果たしています。

親子が共演と聞くと、ほっこりした作品を想像するかもしれませんが、この映画はけっこうハードな内容。

それでも、ふたりの演技には芯が通っていて、どちらも全く“遠慮”していないのが逆に印象的です。

芸能界では親子共演って話題先行になりがちですが、この作品は作品としての完成度も高く、しっかりと“役”で向き合っているのが伝わってきます。

プライベートじゃない“距離感”が、逆にグッときますね

■料理好きで家庭的な一面も

見た目からは想像しにくいのですが、麿赤兒さんは料理上手としても知られています。

南朋さんがインタビューなどでよく語っているのが、「父の作るシチューが最高だった」という話。

忙しい中でも、子どもに手料理を作ってくれる父親って、それだけで素敵ですよね。

「無口だけど台所に立つ姿」は、なんだか静かな優しさを感じさせます。

■SNSでは「怖くないおじいちゃん」の顔も

最近では、舞台の稽古風景や家族との日常が垣間見えるSNS投稿も増えています。

白塗りメイクとは正反対の、普段着でリラックスした表情の麿赤兒さんがそこにいます。

時には、笑顔で孫と写っていたり、南朋さんとの日常のひとコマが出てきたり。

どこにでもいる「ちょっと無口で、でも優しいおじいちゃん」。

そんな姿が、ファンにとってはたまらなく魅力的に映るんですよね。

役者・舞踏家としての顔と、父としての顔。

そのどちらもが本物であり、その両面を見せてくれるからこそ、麿赤兒さんという人に惹かれるのかもしれません。

麿赤兒に会える?舞台や出演情報まとめ

ここまで読んで、「麿赤兒(まろ・あかじ)さんって実際に見てみたい!」と思った方、多いのではないでしょうか?

テレビやSNSだけじゃもったいない、舞台での“生の麿赤兒”は、まさに圧倒的な存在感。

その機会、実はちゃんとあります。

生で観ると、空気が変わるって聞きますよね

■出演情報は公式サイト&SNSをチェック!

麿赤兒さんが総帥をつとめる舞踏集団「大駱駝艦(だいらくだかん)」は、年に数回の公演を継続しています。

出演情報は公式サイト(https://www.dairakudakan.com)や、公式Instagram・Twitter(X)などで発信されています。

SNSでは稽古風景の写真や、舞台直前の告知も。

麿赤兒さんご本人の出演がある場合は、だいたい目立つように案内されていますので要チェックです。

■最近の舞台は京都・新宿などで開催

近年は、京都芸術劇場 春秋座や新宿文化センターなどでの定期公演が行われています。

「舞踏」と聞くと敷居が高そうに思えますが、チケットは一般向けに販売され、誰でも気軽に観覧できます。

海外公演にも積極的で、台湾・パリ・ニューヨークなどでも上演歴あり。

ただし海外では麿赤兒さん自身の出演頻度は少なめなので、国内公演の方が“会える”可能性は高いです。

■映画・ドキュメンタリーでもその姿を追える

麿赤兒さんは俳優としても活動を続けており、映画出演もまだまだ現役です。

最近の作品では、塚本晋也監督の『斬、』や、ドキュメンタリー形式のNHK番組などでの出演が話題に。

「舞台はちょっと…」という方には、NHKオンデマンドやAmazon Prime Videoなどで観られる番組もあります。

アーカイブ映像で彼の舞踏や語りを楽しむのもおすすめです。

配信で観て、実物が観たくなるパターンってありますよね

■観に行くときのポイントとファンマナー

生舞台を観に行く際は、「静かにじっくり観る」ことが鉄則。

舞踏は視覚・空気感が命なので、スマホはしっかりオフに。

基本的に、カーテンコール時の写真撮影もNGです(公演による)。

服装はカジュアルでも大丈夫ですが、暗い照明の会場が多いので、目立つ蛍光色や香水は避けた方が安心です。

また、終演後に物販や冊子の購入ができることもありますので、興味があれば要チェックです。

“伝説の舞踏家”なんて聞くと遠い存在に感じるかもしれませんが、情報さえ知っていれば意外と身近に観るチャンスがあります。

静かな空間に、身体ひとつで現れる表現の鬼才・麿赤兒さん。

この目で見ると、テレビやSNSで観る印象とはまったく違う感動がありますよ。

次章では、これまでご紹介してきた内容をまとめながら、筆者自身の感想をお届けします。

まとめと感想:父の背中が教えてくれるもの

ここまで、舞踏家・麿赤兒(まろ・あかじ)さんの人物像に触れてきて、感じるのはやはり「この人、型にはまらない生き方をずっと貫いてきた」ということ。

それはアーティストとしてだけでなく、父親としての生き様にもあらわれている気がします。

■父・麿赤兒の背中から学んだ“生き方”

大森南朋さんは、さまざまなインタビューの中で、父から「こうしなさい」と言われたことは一度もなかったと話しています。

代わりに、“背中で語る”タイプの父だったのだそうです。

派手な言葉ではなく、毎日地道に舞台に向き合い、表現と向き合い、自分を貫く姿を見て育った──それが、今の南朋さんの自然体で芯のある演技にもつながっているのかもしれません。

背中を見て学ぶって、昔ながらだけど素敵ですよね…

■息子の活躍の背景にある父の哲学

俳優として数々の話題作に出演してきた大森南朋さん。

その存在感のある演技力の背景には、「父がやってきたことへの敬意」が感じられます。

あえて違うジャンルに進んだようでいて、どこか「自分のルーツを裏切らない」姿勢があるのが印象的。

それって、表現者としてすごくかっこいいですよね。

■“型にはまらない人生”の魅力

麿赤兒さんは、舞踏という誰もが選ばない道を歩み、今やその分野を築き上げた人。

会社員にもなれたはず。もっとメジャーな道もあったはず。

でも、自分が信じる表現で、舞台の上で、人の心を揺さぶってきた。

世の中の“正解”に流されない。

そのぶれなさが、彼の魅力であり、信頼の理由でもあるんですよね。

自分に正直に生きてる人って、やっぱり惹かれます

■父として、表現者として、唯一無二の存在

白塗りの鬼気迫る舞踏家。

優しい笑顔で孫と写る家族写真の中のおじいちゃん。

そして、無言で料理を振る舞う、家庭的なお父さん。

麿赤兒さんには、どれもが“本物の顔”として存在しています。

どれか一面だけじゃなく、全部ひっくるめて“唯一無二”。

そんな父親像って、なかなかないと思いませんか?

■知れば知るほど、もっと知りたくなる父親

正直、最初は「大森南朋の父ってすごいらしい」程度の興味だった方もいるかもしれません。

でも、舞踏・演技・生き様・家族エピソード…知れば知るほど、麿赤兒さんという人物に惹かれるはずです。

彼は、表現することで人を感動させるだけでなく、“生き方そのものがアート”のような人。

そんなお父さんがいるからこそ、大森南朋さんもあんなに魅力的なんだな、と感じました。

検索からこの記事にたどり着いた皆さんが、「もっと麿赤兒さんを観てみたいな」と感じてくれたなら嬉しいです。

そして、少しでも心に残るものがあったなら──それこそが、きっと“芸術”なのかもしれません。

ご覧いただき、ありがとうございました。