2025年7月、元セクシー女優で現在はタレントとして活動する三上悠亜さんがイベントで着用したウェディングドレスが、SNSを中心に思わぬ炎上騒動を引き起こしました。

きっかけは、ドレスを同じタイミングでレンタルしていた一般女性が「AV女優が着たドレスなんて着たくない」と投稿したこと。それに対し、「職業差別では?」といった擁護の声も相次ぎ、議論は過熱。

本記事では、騒動の背景、SNSユーザーの心理、業界関係者の見解、そして企業のブランディングリスクまでを多角的に読み解きます。

火種はインスタグラムにあり|三上悠亜とウェディングドレスの「接点」

2025年7月27日、山口県のボートレース徳山で開催されたイベントに登場したのは、元セクシー女優であり、現在はタレントとしても活動している三上悠亜(みかみ・ゆあ)さん。

彼女がその場で着用していたのは、ブライダル撮影専門店が手がけたオリジナルのウェディングドレスだった。

純白のドレスに身を包んだ三上悠亜さんは、イベント終了後、自身のInstagramでその写真を投稿。

「#徳山ボート」「#ウェディングドレス」などと軽やかにタグを添えて、フォロワーと一緒に余韻を楽しんでいたように見えた。

だがその裏側で、この「一着のドレス」が静かに、確実に火を噴き始めていた。

SNSの投稿は一言、「最悪」

数日後、X(旧Twitter)上にとあるユーザーの投稿が現れる。

内容はこうだ。

「AV女優が着たウェディングドレスなんて最悪。そんなの知らなかった。契約してしまった自分を責めたい。」

どうやらそのユーザーは、同じドレスを自身の結婚式後の“後撮り”でレンタルする予定だったらしい。

「まさか自分が着るはずの特別な衣装が、先に“あの人”に着られていたなんて」――その驚きと落胆は、想像に難くない。

正直、もし自分だったら…って一瞬想像しちゃいました。

「共感」と「反発」の連鎖

この投稿は瞬く間に拡散され、いわゆる“炎上”が始まる。

擁護派は「職業差別だ」と声を上げ、批判派は「気持ちはわかる」と同調し、中立的な立場の人々が「そもそもドレスブランドの配慮が足りなかったのでは?」と企業責任を問う。

まさに「共感と正義」の連鎖反応が起きていた。

誰かが怒り、誰かが慰め、誰かが傍観する。

SNSが見せる群衆心理は、ここでも例外ではなかった。

それぞれの立場で感じ方がまったく違うのが興味深いですよね。

誰が火をつけたのか?

今回の一件において、三上悠亜さんが何か不適切な行動をしたわけではない。

依頼された仕事をこなしただけだ。

ドレスの選定や使用についても、彼女自身が判断した形跡はない。

つまり、「火種」は投稿者の感情であり、それを一気に燃え広がらせたのがSNSの構造だったということになる。

当事者の意図を超えて、言葉は独り歩きを始める。

それがこの時代の怖さでもあり、面白さでもあるのかもしれない。

次章では、このドレスを巡る「賛否の応酬」と社会に残る職業イメージの根深さに、もう少しだけ深く踏み込んでみたい。

揺れる声と沈黙の間で|SNSに広がった賛否の波紋

三上悠亜さんが投稿したドレス姿の写真は、まさに「一枚の布が裂けるように」SNS上の意見を真っ二つに分けた。

擁護、批判、中立。

そのどれにも、ある種の“正しさ”と“戸惑い”が同居していたように見える。

静かに投下されたXユーザーの不満は、共感の連鎖を呼び、やがて巻き込まれる形で多くのユーザーが言葉を紡ぎはじめた。

批判:「汚れたドレス」「縁起が悪い」のリアクション

まず顕著だったのは、三上悠亜さんの過去の職業に言及した批判の声だ。

- 「AV女優が着たドレスなんて気持ち悪い」

- 「縁起が悪いし、そんなの知らなかったら着てしまうところだった」

特に“ウェディングドレス”という、神聖で一生に一度の場に着る衣装という点が、感情的な嫌悪と結びつきやすかった。

批判の論調は明快だ。

「元AV女優が着たドレスは、自分の人生の主役衣装としてふさわしくない」という価値観に根ざしている。

そう感じる人がいても不思議じゃないけど…言葉が強すぎますよね。

擁護:「着ただけで炎上?」という冷静な視点

対する擁護の声は、やや冷静で理性的だった。

- 「職業差別では?」

- 「三上さんが着たからって何が問題なの?」

- 「彼女は依頼された仕事をしただけでしょ?」

擁護派の共通点は、今回の問題を個人の職業歴や人格ではなく、“行為の適切性”で見ようとしていたことだ。

彼女が何か不適切な言動をしたわけではない。

にもかかわらず、「着ただけで炎上する」状況に違和感を覚えた人は少なくなかった。

ドレスって、そこまで“履歴”を問われるものなんでしょうか…?

中立:「気持ちは分かる」「でも配慮は必要だったのでは?」

どちらにも寄りきれない意見もまた、多く見られた。

- 「批判する人の気持ちも、擁護する人の意見も分かる」

- 「ブランド側が事前に説明していたら、こんなに騒ぎにならなかったのでは?」

この“中立”という立場のユーザーは、どちらか一方を断罪することを避けつつも、問題の本質を「ブランドの起用戦略」や「ユーザー対応の不足」に見出していた。

どこまでが「プロモーションの自由」で、どこからが「顧客への裏切り」なのか。

ウェディングドレスのような強い感情を伴う商品には、その境界線が非常に曖昧である。

SNSは感情のアンプ

今回のケースで特に興味深かったのは、「共感」が加速装置になっていた点である。

感情的な投稿に対して、「わかる」「それは無理」といった共鳴が連鎖的に続いた。

その一方で、冷静な意見や反論は“浮いた存在”になりやすく、時に攻撃の対象にもなった。

群衆の正義感が、沈黙していた人々の声を掻き消してしまう構図は、今回に限らずSNSの常とも言える。

ドレスは着ただけ、されど着ただけでは済まなかった

ウェディングドレスを誰が着るか――それは、あまりにも個人的な問題であるようで、実はとても社会的な議題でもあった。

「ドレスを着たのが三上悠亜さんでなければ、ここまでの騒ぎになったのか?」

その問いは、今なおSNSのどこかに浮かんでいる。

そしてこの一件が、「誰が、何を、どの場で身にまとうか」という、社会の美意識や許容の境界線をあぶり出してしまったことだけは間違いない。

消えない記憶と繰り返される偏見|セクシー女優に向けられる“風”

ウェディングドレス騒動の渦中にいる三上悠亜さんにとって、「炎上」は決して初めての経験ではない。

むしろ、今回の一件は「いつものパターン」と言っても大きく外れていない。

火種の形は違えど、燃え方は毎回よく似ている。

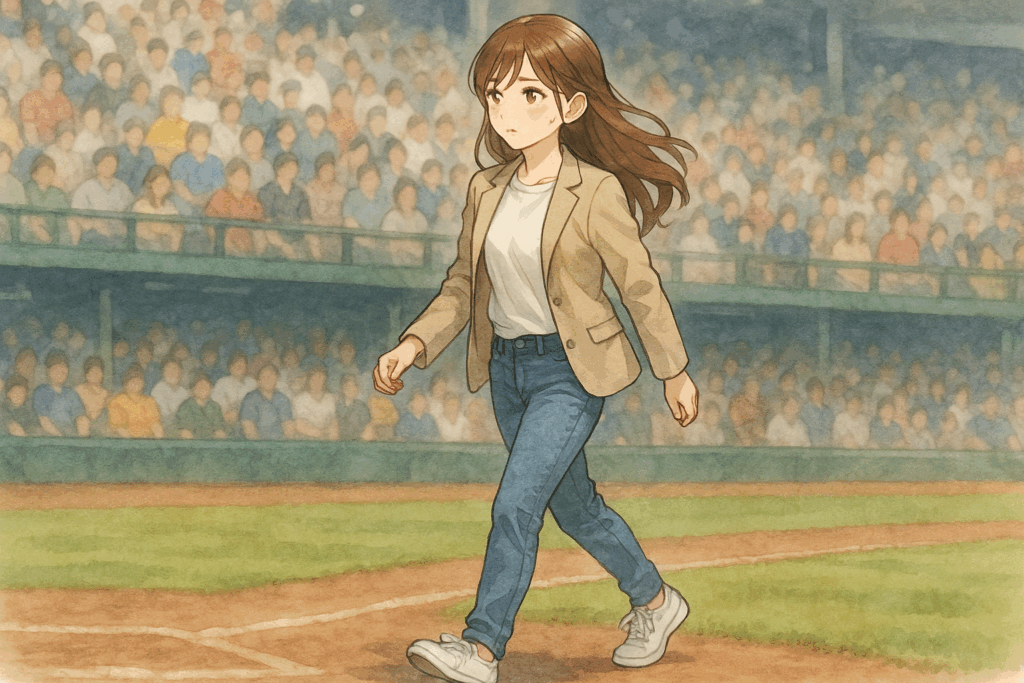

台湾の始球式にも飛んだ火の粉

記憶に新しいのは、2023年10月に三上悠亜さんが台湾プロ野球の始球式に登場した際の炎上だ。

当時、現地でも日本でも話題となったが、その注目は純粋な野球ファンや現地の人々の好奇心だけではなかった。

SNS上ではこんな声が相次いだ。

- 「子どもも来ている球場でAV女優を呼ぶのはどうなの?」

- 「“家族向け”のイベントに不適切だ」

要するに、職業と登場シチュエーションのミスマッチに対する反発だ。

だが冷静に考えてみると、彼女はすでに引退し、芸能活動へと軸を移している。

それでもなお、過去が追いかけてくる。

一度ラベルを貼られると、なかなか剥がれないものですね…。

「性の専門家」ではない、という反発も

批判の矛先はイベント出演に限らない。

過去には、女性誌で「セクシー女優が性の悩みに答える」企画が組まれた際にも、一定の批判が寄せられた。

- 「セクシー女優=性の専門家という図式に違和感がある」

- 「専門的知識もないのに、答えを与える立場なのか?」

確かに、“経験者”ではあるけれど、“専門家”ではないという点に線を引こうとする人は多い。

ここで透けて見えるのは、「セクシー女優=性しか語れない」という固定観念だ。

本人たちの意図とは無関係に、世間が勝手に「語る範囲」を狭めてしまっている。

「不純」「汚らわしい」の根強さ

表現は違えど、根底にあるのはやはりこの二つのキーワードに収束する。

「不純」と「汚らわしい」。

この感情は、いまだにAV業界やセクシー女優全体に対して根強く残っている。

まるで“性”に関わる人間が公の舞台に立つこと自体が「けがれ」だとでも言うかのように。

しかも、いったん標的になると、彼女たちが何をしても「批判の種」にされてしまう。

SNS時代の“ラベル張り文化”は、寛容よりも断罪を好むようだ。

本当はもう少し多様な見方があってもいいのに、って思ってしまいます。

無言で生きるか、批判を浴びて進むか

こうした背景を踏まえると、三上悠亜さんのような元セクシー女優が「どこで、どう活動するか」について、選択肢が限られてしまう理由も見えてくる。

SNSの群衆が求めるのは、清廉さや透明感、そして“過去のなさ”だ。

それに反する経歴を持つ者は、どうあがいても「色眼鏡」で見られる。

選択肢は二つしかない。

沈黙して過ごすか、声を上げながら進むか。

三上悠亜さんは後者を選んだ。

そして今、またひとつの炎に身を投じている。

語られる声、語らざる怒り|“中の人”たちが見た今回の騒動

ウェディングドレスをきっかけに巻き起こったSNS騒動。

渦中にいたのは三上悠亜さんだったが、その反響は業界内にも確実に波紋を広げていた。

特に注目を集めたのが、現役・元セクシー女優たちによる公開のコメントである。

彼女たちは、外側からの“批判”を正面から受け止める立場でもあり、内側から“職業の現実”を語ることができる数少ない存在だ。

今回は、その3人の発信を軸に、沈黙ではなく言葉で向き合おうとした人々の思考をたどっていく。

月島さくら:「敬意だけは、忘れないで」

まず最初に口火を切ったのは、現役セクシー女優の月島さくらさん。

彼女は自身のX(旧Twitter)で、炎上投稿を見たときの感情をこう記していた。

「気持ち悪い、縁起が悪い、という言葉が飛び交っているのを見て、正直、悔しさが勝ちました。」

そのうえで、次のように続けた。

「『AV女優は尊敬されるべき』とは言いません。でも、人として最低限の敬意はあってほしい。」

このコメントは、業界人としての矜持と、“外側の目”にさらされ続ける葛藤の両方をにじませていた。

正義感とか反論じゃなく、誇りを守ろうとする言葉が印象的でした。

月島さんは「世間に理解してほしい」と訴えているわけではない。

ただ、「人としての扱い」だけは崩さないでほしいという、最低限のラインを引いていたのだ。

岡江凛:「偏見を自覚したうえで、胸を張れ」

続いて意見を表明したのが、同じく現役のセクシー女優である岡江凛さん。

彼女のコメントは、ややドライで突き放した語調が特徴的だった。

「偏見はある。それをなくせ、とは誰にも言えない。」

「だからこそ、自分の職業には“偏見がつきまとう”という前提を自覚しながらも、胸を張って働けばいい。」

この発言は一見冷たくも見えるが、実はかなり実践的な視点に立っている。

要するに「社会に合わせろ」ではなく、「現実を受け入れたうえで、自分の立ち位置を選べ」ということだ。

理想論ではなく、“割り切り方”としての現実感がありますよね。

批判の声は消えないし、世間の目もすぐには変わらない。

そのなかで仕事を続けるには、“自分の軸”がなければ潰れてしまうのだろう。

たかなし亜妖:「個人攻撃じゃない。戦略の問題」

そして、元セクシー女優で現在はフリーライターとして活動するたかなし亜妖さんは、もう少し広い視野で問題を捉えていた。

彼女の見方は、「今回の件で誰かが悪者になる必要はない」というものだ。

「三上悠亜さんも、ドレスをレンタルした女性も、どちらも悪くない。」

「問題は、起用したブランドが、その先の“影響”をどこまで考えていたか。」

つまり、火種となったのは“人物”ではなく、“構造”にあるという指摘である。

感情のぶつかり合いの裏には、マーケティング戦略の甘さやリスク配慮の不足があったのではないかという冷静な分析だ。

たかなしさんは、「演者を叩くのではなく、構造に目を向けよう」と問いかけているようにも見える。

■ 自ら声をあげるという選択

三上悠亜さん本人が「言われることも覚悟していた」と語ったように、今回の騒動は“言われる立場”にいる人たちが多い。

だが、それを“沈黙”ではなく、“発信”で返す女優たちの姿には、かすかな変化の兆しがある。

理解されなくても、誤解されたままでも、語ることをやめない。

それはきっと、「社会が変わる」ことよりも、「自分が負けない」ことを優先した姿勢なのだ。

その言葉は、届く相手にだけ届けばいい。

そうやって、風を受けながらも立っている人がいる限り、この業界もまた、静かに前に進んでいくのかもしれない。

ドレスの向こうに見えた企業の“覚悟不足”|ブライダルブランドの社会的責任とは

今回の炎上劇の裏側には、三上悠亜さん個人だけではなく、ドレスを提供したブライダルブランドの判断と戦略も、静かに問い直されている。

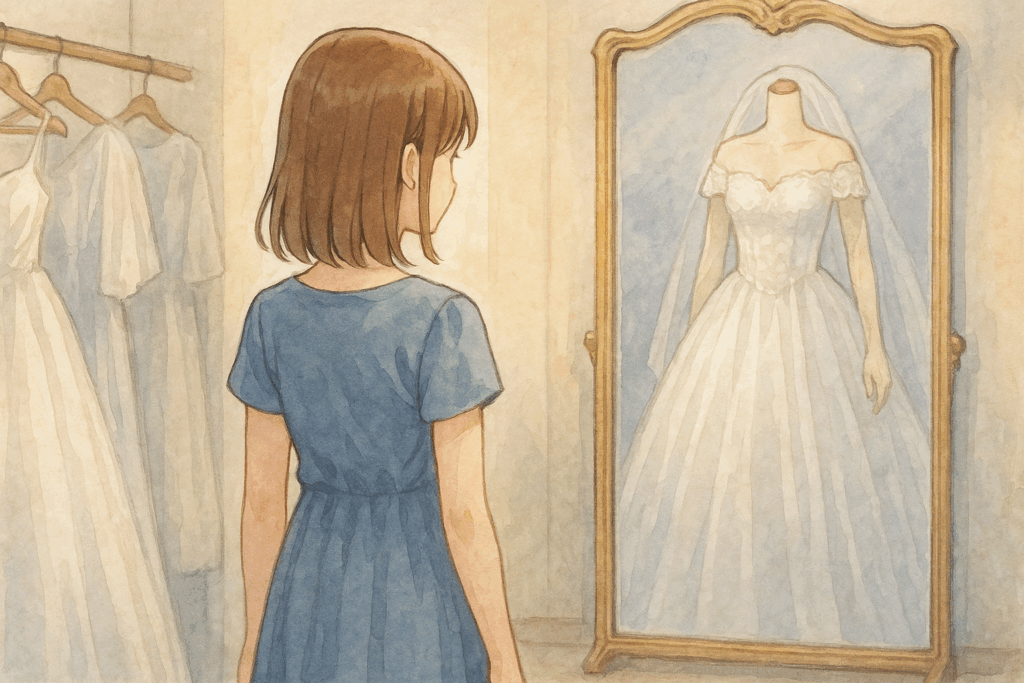

一着のウェディングドレスにどれほどの意味が込められているか。

それを理解していたなら、この火種はそもそも火を吹かなかった可能性がある。

ドレスは「布」ではない。感情の象徴である

ブライダル専門店の公式ドレスを、元セクシー女優がイベントで着用――この構図を見て、「何が問題なの?」と感じた人もいるかもしれない。

けれど、多くの女性にとってウェディングドレスは「ただの衣装」ではない。

それは、「人生の中で最も自分が主役になる日」の象徴であり、結婚という決断に対する象徴的な“儀式の布”でもある。

そこに、どれほどの期待と感情が込められているか。

その心理的背景を読み取らずに、単なる“話題性”を優先してしまったことは、企業として無自覚なリスク選択だったと言える。

ドレスって、試着するだけでも泣きそうになるものなんですよね。

■ ブランド戦略とイメージのねじれ

ブライダルブランドが三上悠亜さんを起用した理由は明白だ。

彼女はSNSでも人気が高く、ドレスを着た姿は映える。

結果として実際、多くのファンが彼女の投稿に「かわいい」「似合ってる」と好意的な反応を見せた。

問題は、その「戦略」がブランドの持つ本来のイメージと矛盾していたことにある。

- “純白”や“誠実さ”を売りにするブライダル路線

- “話題性”や“攻めたPR”を求めるマーケティング思考

この2つは、短期的には注目を集められるが、長期的に見れば信頼とのバランスを崩しかねない。

イメージって積み重ねなのに、一瞬で崩れることもありますよね。

今後求められる「企業の振る舞い」

今回のような“想定外の反応”を避けるために、企業が持つべきは「広報」ではなく“事前配慮”というスタンスだ。

今後、同様の事態を回避するためには、以下のような対策が求められる。

・事前説明の徹底

タレント起用の意図、使用目的、プロモーション時期などを明示することで、ユーザーの心理的不安を和らげる。

・起用基準の明文化

「どういう基準で誰を起用するのか」を社内・顧客双方に対して明確にする。

タレントのイメージがブランドと一致するかを、リスク管理部門が最終確認する仕組みも有効。

・広報対応の強化

炎上時に「沈黙する」だけでは火は消えない。

企業としての見解を丁寧かつ誠実に出すことが、信頼の回復につながる。

ブランドは“選ばれるもの”

ドレスを選ぶのは顧客だ。

そして今の時代、「どこで借りるか」よりも「誰が着ていたか」を気にするユーザーは増えている。

SNSの拡散性、スクリーンショット文化、ブランドの透明性――これらが一体となった現代において、企業は自分たちの“振る舞い”そのものがマーケティングであることを自覚しなければならない。

目先のバズよりも、長く愛される信頼が欲しいのなら。

今回の一件は、単なる「炎上事例」ではなく、ブライダル業界全体にとってのシグナルとも言えるのではないか。

ドレスが背負わされた“物語”|感情が揺さぶられる理由

炎上の発端は、ただ一着のドレスだった。

三上悠亜さんが着た、それだけで波紋を呼んだこの衣装。

ではなぜ、あのドレスがここまで人々の感情を掻き立てるのか。

ドレスは布ではある。

けれど、それ以上に「夢」や「誓い」や「誰にも侵されたくない領域」を象徴するアイテムでもある。

結婚式は「人生で一度きり」の象徴

結婚式は、個人にとって大きな節目だ。

そして、ウェディングドレスはその象徴的な衣装。

これまで積み上げてきた人生と、これからともに歩む人への決意を、“一着のドレスに込める”という文化的慣習がある。

実際、多くの女性がドレス選びに何ヶ月もかける。

試着で泣いてしまう人もいるし、アルバムで何度もその写真を見返す人もいる。

ドレスは、単なる“見た目”を超えた記憶の媒体なのだ。

正直、私も式の準備中はドレスに人生を詰め込んでました。

■ ドレス=純白=理想のイメージの崩壊

ここで重要なのは、「白いドレス」に込められた意味だ。

“純潔”という古くて重たい概念。

“はじまり”としての清らかさ。

“誰の色にも染まっていない”という社会的な幻想。

現代ではその意味も徐々に薄れてきてはいるが、それでも「純白の象徴」という無意識の刷り込みは、まだ多くの人の感性に残っている。

そこへ、過去に“性”の文脈で語られてきた人物がそのドレスを着た。

理屈ではなく、直感的な拒否反応が出る人がいても、不思議ではない。

問題なのは、その反応が“個人の気持ち”に留まらず、集団の同調圧力によって拡大していく構造にあった。

■ 商品の“履歴”が価値を決める時代

今やフリマアプリやリユース文化が一般化し、商品に「誰が使ったか」が可視化される時代になっている。

ドレスも例外ではない。

インフルエンサーが着た服、著名人が身につけた小物――こうした“履歴”は、価値を上げることもあれば、下げることもある。

今回の場合は、ドレスの“前使用者”が想定外だったことで、一部ユーザーが「自分の記念日に水を差された」と感じた。

もちろん、それは感情論だ。

でも、ブライダルという“感情こそがすべて”の領域では、その声が無視できないほど強くなる。

誰が着たかで、同じものでも違って見える…って難しい問題ですよね。

「衣装」ではなく「記憶」を売っているということ

ウェディングドレスとは、単なる衣装ではない。

ブライダル業界が扱っているのは、商品の“美しさ”ではなく、“物語”そのものなのだ。

それを誰が先に着たのか、どんな舞台で着られたのか。

そこに対する想像や先入観まで含めて、今の時代は“価値”として問われてしまう。

ドレスの炎上は、単なる偶発的なトラブルではない。

それは、「個人が大切にしている幻想と、企業の戦略がすれ違った結果」であり、どちらか一方が悪いと片づけられる話ではない。

その複雑さが、ドレス一着をめぐる小さな火種を、これほど大きな波紋へと変えてしまったのだ。

よくある質問(FAQ)

- Q三上悠亜さんはなぜ叩かれたのですか?

- A

三上悠亜さん個人がルール違反を犯したわけではない。

問題視されたのは、彼女が「元セクシー女優」であるという経歴と、ブライダルブランドの公式衣装を着て登場したという事実の組み合わせだった。つまり、「人物」と「衣装」の取り合わせが、一部のユーザーにとって“違和感”だったということだ。

そしてその違和感が、「気持ち悪い」「縁起が悪い」といった言葉になってSNSに拡散された。

梨乃

梨乃“何をしたか”じゃなくて“誰だったか”で騒がれるのは切ないですね。

- Qただのドレスで、なぜここまで感情的になるのでしょうか?

- A

ウェディングドレスは、単なるファッションアイテムではない。

多くの人にとっては、“人生で一度きりの象徴”であり、“理想の自分”を投影する存在でもある。そこに“自分が着る予定のドレス”が使われていたとなれば、複雑な感情が湧き起こるのも当然だ。

しかも、それが先に「他者に消費されていた」と知ったときのショックは、数字や論理では計れない。

- Qこれは職業差別にあたるのではないですか?

- A

職業差別という言葉は重たいが、今回のケースにはその構造が含まれている。

「元AV女優」というだけで「ドレスにふさわしくない」と判断する声があったことは否定できない。それを「当然」とするのか、「不当」とするのかで、SNSの意見も大きく分かれた。

重要なのは、“職業に起因する先入観”が、商品や他者にまで波及していることだ。

ここに沈黙せず向き合えるかが、社会的な課題となっている。

- Qドレスを提供したブランドに責任はあるのですか?

- A

完全に無関係とは言い切れない。

ブライダル業界では、「誰が着たか」「何に使われたか」も含めて商品価値が左右される。その感情的価値を理解したうえでの起用だったかどうか。

そして、それに対する説明責任や広報対応が十分だったかどうか。このあたりの“準備不足”が、ブランドへの不信感につながったという見方はできる。

梨乃

梨乃企業って、商品だけじゃなく“信頼”も売ってるって忘れがちですよね。

- Q今後同じようなことは起きるのでしょうか?

- A

起きうる。

というより、今後ますます“使用履歴”や“文脈”が注目される時代になると予想される。SNSで誰かが着た、紹介した、タグ付けした――それだけで商品の意味が変わるような文化において、企業側のリスク管理はますます複雑になる。

それを前提に、「誰に着てもらうか」ではなく「どう説明するか」「誰に伝えるか」が、企業の“姿勢”として問われてくる。

- Qでは、三上悠亜さんはどうすればよかったのですか?

- A

冷静に見れば、三上悠亜さんに非はない。

依頼された衣装を着て、イベントに出演し、SNSに投稿しただけである。だからこそ今回の一件は、「個人の行動の是非」よりも、「社会の構造や感情の扱い方」が焦点となる問題だった。

もし誰かを責めることで解決するなら、それは簡単だったかもしれない。

でもそうではない。

だからこそ、この件には“言葉にしづらい複雑さ”が残り続けているのだ。