小泉今日子さんの母親について「元芸者だった」「ちょっと変わった人」という情報を目にして、気になった方も多いのではないでしょうか?この記事では、本人インタビューをもとに、母親の人物像から家族との関係性、そして最期を看取るまでの心の葛藤を、等身大の視点で深掘りします。「家族って何だろう?」そんな問いを抱えている方にこそ読んでほしい内容です。

なぜ今、「母親」について語られたのか?

『婦人公論』インタビューで語られた母の最期

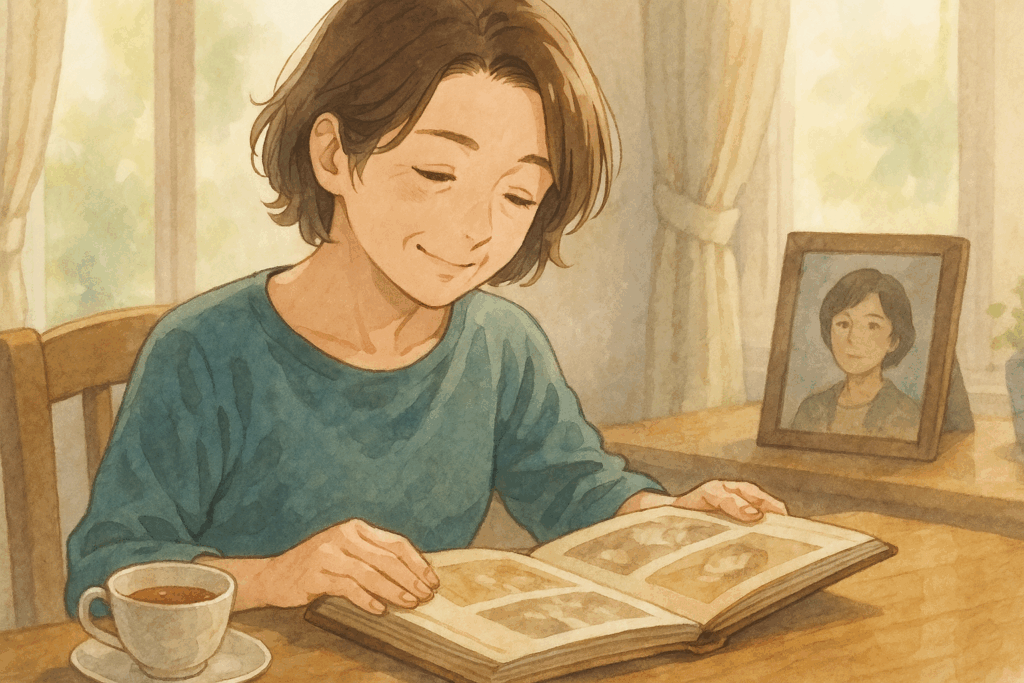

2023年の年末、小泉今日子さんは、実母を自宅で見送りました。

その事実が初めて明かされたのは、翌年6月に発売された『婦人公論』7月号でのロングインタビューでした。

彼女が女優としてでも、アーティストとしてでもなく、ただ一人の“娘”として語るその内容は、じんわりと心に沁みてきます。

これまで、家族のことを多くは語ってこなかった小泉今日子さん。

そんな彼女が「母の尊厳を守りたい一心だった」と言い切る姿に、私は思わずページを何度も読み返しました。

在宅介護という、精神的にも肉体的にも負担の大きい選択を、小泉さんは姉とともに引き受けたといいます。

芸能界のど真ん中で生きてきた彼女が、自宅で母の最期を看取った。

この出来事自体が、多くの人の胸を打ちました。

私も父を在宅で看取ったので、読んでいて泣けました…。

記事では、母の死の前後の心情だけでなく、それを乗り越えていく日々への姿勢が丁寧に綴られていました。

「大変だった」と一言で済ませることなく、「でも、そうしたかった」と静かに語るその言葉のひとつひとつに、人生の重みがありました。

公にした理由は「家族の姿を共有したい」から

ではなぜ、小泉今日子さんは今、この「母との時間」を公に語ろうとしたのでしょうか?

それは、同じような体験をしている読者に寄り添いたいという、静かな覚悟に感じられました。

『婦人公論』は、まさに40〜60代の女性に向けた雑誌です。

そこに載せたということ自体が、「同世代のみなさんへ」という強いメッセージだったと受け取れます。

彼女の語り口は、決して派手ではありません。

けれど、在宅介護という現実、家族の死という避けがたい別れ、そしてその中で「何を大事にしたか」を淡々と語ることで、読む人に共通の感情を生み出しているのです。

“特別な人”の話なのに、なぜかとても身近に感じてしまいました。

芸能人だからといって、すべてが華やかなわけじゃない。

小泉今日子さんもまた、私たちと同じように「親を見送る」という役割を果たし、そして今、そのことを語り始めた。

その事実が、多くの人の心を揺らしているのではないでしょうか。

小泉今日子の母親とはどんな人だったのか

元芸者という華やかな過去

小泉今日子さんの母親は、若い頃、厚木の飯山温泉で芸者として働いていたそうです。

しかも、ご本人が語るには、大叔母が営んでいた置屋で修業したとのこと。

華やかで格式高い世界に身を置いていた女性だったんですね。

その影響か、お母さまはどこか「凛とした強さ」を感じさせる存在。

決して目立とうとはしないけれど、場の空気をキュッと引き締めるような――。

そんな雰囲気をまとっていたと、小泉さんは振り返っていました。

芸者という職業には、所作や気配り、美意識が必要不可欠。

小泉今日子さんの立ち居振る舞いや芯の強さも、きっとお母さま譲りなんでしょうね。

芸者だったお母さまの話、もっと聞いてみたいです…!

サイフォンでコーヒー、細いタバコ…お洒落なママ

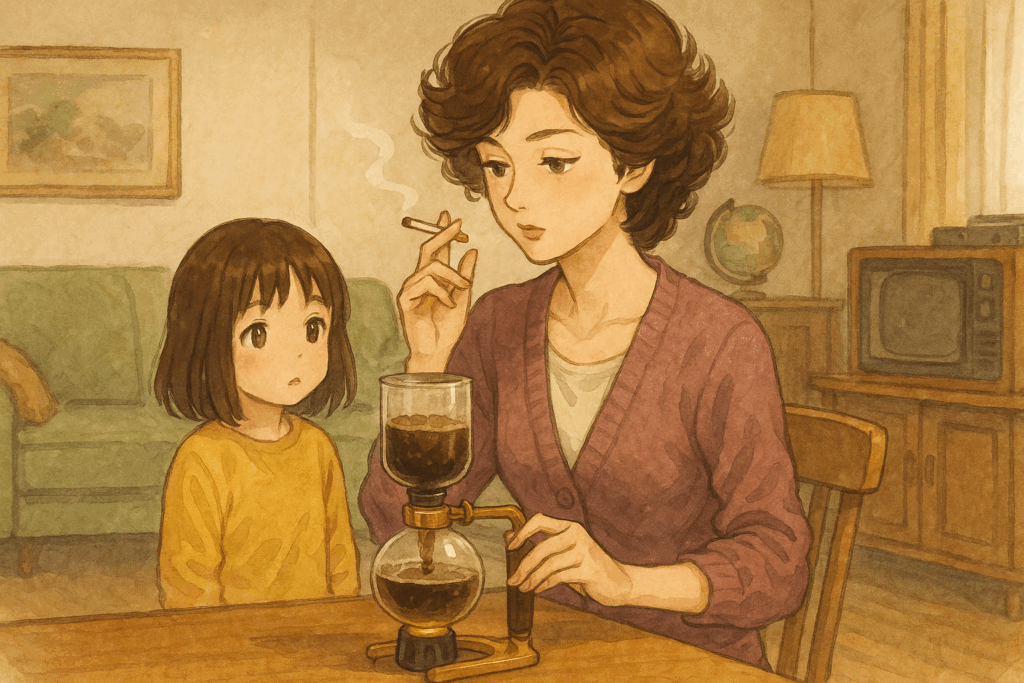

「母はね、ちょっと浮いてたんです」。

小泉今日子さんはそう語っています。

専業主婦としての役割はこなしていたけれど、どこか“普通のお母さん”とは違っていた。

サイフォンでコーヒーを淹れ、細いタバコを吸いながら、お洒落に気を配る。

そして、毎日喫茶店へ通ってはインベーダーゲームをしていたそうです。

――え、昭和のお母さんの話ですよね?

まるで映画のワンシーンのような、ちょっとユニークな日常。

このエピソードから伝わってくるのは、「自分の世界を大事にする」大人の女性の姿です。

家庭にどっぷり浸かるのではなく、自分自身を忘れない。

それは、当時としてはとても先進的な生き方だったのではないでしょうか。

子どもながらに“洒落てるな~”って思ってたんだろうな。

育児は姉が中心?「母親は姉だと思ってた」発言の真意

小泉今日子さんが語った中でも特に印象的だったのが、「母親は長姉だと思っていた」という話。

これは決して“母親がいなかった”という意味ではありません。

むしろ、姉がものすごくしっかりしていたからこそ、無意識に“母のような存在”として刷り込まれていたのでしょう。

小泉さんは、周期性嘔吐症という持病があり、夜中に突然吐いてしまうことも多かったとか。

そんなとき、背中をさすってくれたのは、母ではなく長姉だった。

目を開けて「お母さん…」と思ったら、姉だった。

――この体験が、彼女の中で“母親=姉”というイメージを形づくったんですね。

とはいえ、お母さまが育児に無関心だったわけではなく、お料理もしていたし、ちゃんと家庭を支えていました。

でも、子どもにとっての“安心感”や“寄り添い”という部分を、長姉が担っていたというだけ。

この話は、家族の中での役割って、必ずしも固定じゃないんだなと教えてくれます。

母じゃなくても、誰かが“母親のように”接してくれたら、それで心は満たされるものなのかもしれません。

家族のかたち——三姉妹と父、母との距離感

姉たちとの微妙な距離感

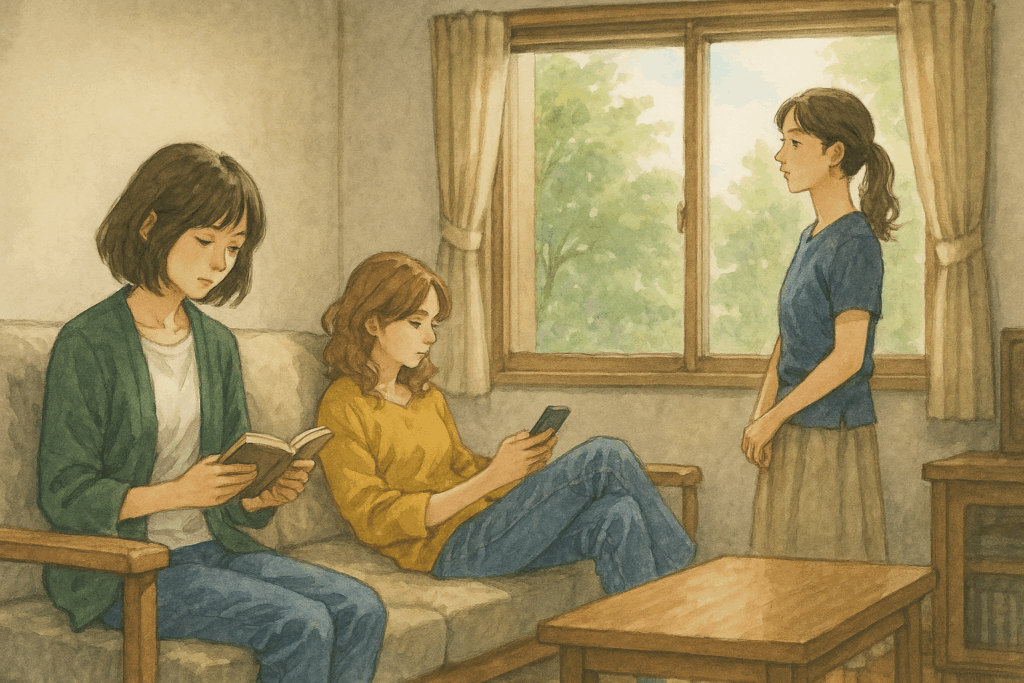

小泉今日子さんは、三姉妹の末っ子です。

その関係性が、ちょっと独特で面白いんですよね。

特に長姉は、小泉さんにとって“お姉ちゃん”というより“お母さん”に近い存在。

第2章でも触れましたが、夜中に体調が悪くなったとき、背中をさすってくれたのはいつも長姉。

ただ、それでいて仲良しこよしの関係でもないんです。

「姉が隣を歩いていても、すれ違っても声をかけない」

そう語っていたのが印象的でした。

私には姉がいないけど、こういう関係ってちょっと憧れます。

互いに干渉せず、でも何かあれば手を差し伸べる。

言葉にしなくても“つながってる”って分かる関係って、心地よいですよね。

「干渉しない家族」って心地いい?

小泉今日子さんは、家族との関係を語るときによく「うちは干渉しない家族だった」と表現しています。

その言葉の裏には、独特な安心感があるように感じました。

たとえば、「ご飯食べたの?」「どこ行くの?」と聞かれない。

「仕事、順調なの?」なんて、詮索されることもない。

自分のことは自分で決めるし、相手のことも勝手に心配しすぎない。

これって、冷たいように見えて、実はとても優しい距離感かもしれません。

「あなたの人生はあなたのもの」

そう信じてくれる人が家にいるって、ものすごく自由なんですよね。

干渉されすぎるのもしんどいし、ちょうどいい関係ってほんと難しい…!

“SPY×FAMILY”のような家族観とは

小泉今日子さんは、あるインタビューで「うちはSPY×FAMILYみたいな家族だった」と表現していたことがあります。

この言葉、ちょっと意外ですよね?

スパイ×殺し屋×超能力者が“家族”を演じるアニメ。

でもその本質は、“血よりも絆”や“形よりも中身”という、柔軟な家族の在り方。

それを自分の家族に重ねて話すあたり、小泉さんってやっぱり感性が鋭いなぁと感じました。

父とは目も合わせないほどドライ。

姉とは一緒にいても会話しない。

でも、だからといって嫌いなわけでもなく、疎遠なわけでもない。

小泉家の“ちょうどいい温度感”って、現代の家族像に近い気がします。

「みんなバラバラだけど、なぜかちゃんと家族」

そんな形のほうが、今の時代にはフィットしているのかもしれませんね。

母の人生、そして在宅介護で迎えた別れ

離婚・別居後も自立して生きた母

小泉今日子さんの母親は、若くして結婚し、三姉妹を育てました。

しかし、夫である父親の会社が倒産し、一家は事実上の離散状態へ。

離婚はしていないものの、母は子どもたちを連れて神奈川・厚木へと移り、そこで新たな生活を始めることになります。

当時の女性にとって、夫から自立して生きていくというのは、かなり勇気の要ることだったはずです。

それでも、お母さまは自分の足で立ち上がり、家庭を守っていきました。

しかも、彼女の周りには芸者時代の仲間たちが今もいたというのがまた素敵なところ。

人との縁を大事にしていたからこそ、人生の転機を乗り越える力があったんでしょうね。

女性一人で三姉妹を育てるなんて、本当にすごいと思います…。

スナック経営という第二の人生

生活のため、そして自分の人生を再構築するために、お母さまが選んだのが“スナック経営”という道でした。

夜の街で働くというと、どこかマイナスなイメージを持つ人もいるかもしれません。

でも、昭和〜平成初期のスナックは、地域に根ざした大切な「社交の場」でした。

芸者として身につけた接客力と気遣いのスキルが、そのままスナックという場所で活かされたのでしょう。

人と話すのが好きで、場の空気を和ませることができるお母さま。

仕事を“天職”のように楽しんでいた姿が、小泉今日子さんの記憶にも残っているのではないでしょうか。

彼女は決して“母親らしく”はなかったかもしれない。

でも“自分らしさ”を失わずに生きる姿は、娘たちにとって強烈な手本になっていたはずです。

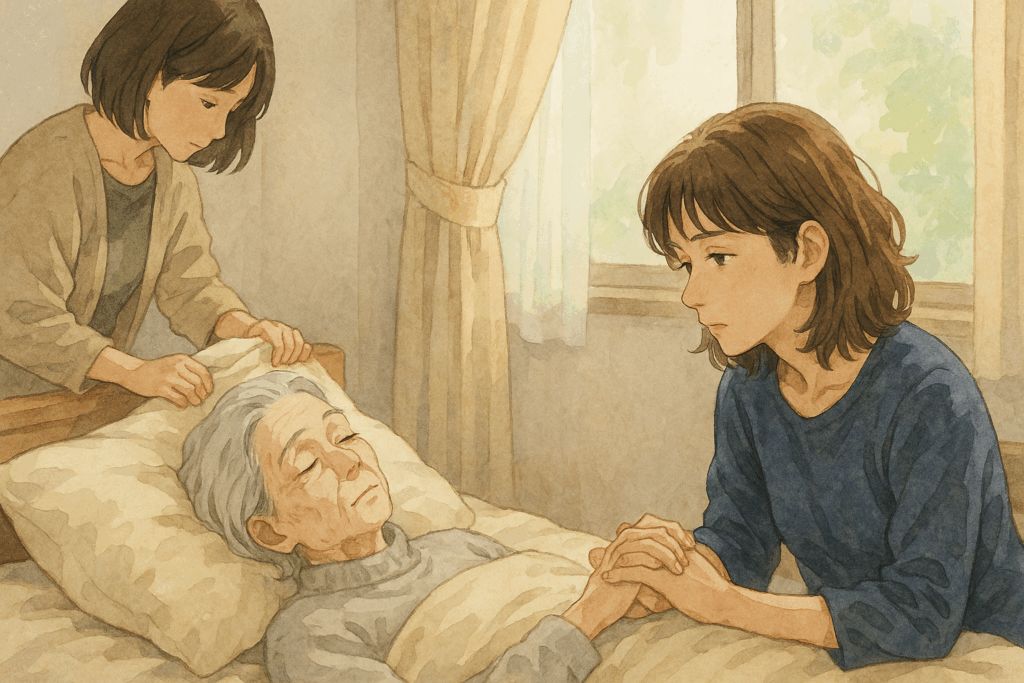

在宅介護で姉とともに最期を看取る決意

そして、2023年末。

そのお母さまが病を患い、いよいよ最期を迎えるときが近づきます。

そのとき、小泉今日子さんが選んだのは「在宅介護」でした。

姉と2人で、最期の時間を母と過ごすことを決めた――

その決意には、芸能活動とはまったく別の、娘としての“覚悟”がにじんでいます。

「母の尊厳を守りたかった」

小泉さんがそう語った言葉には、ただの親孝行ではない、深い感情が込められていました。

施設に任せることもできた。

けれど、母がどんな人だったか、自分がどれだけ影響を受けたか、そしてどんな風に見送りたいか――

そのすべてを考えたうえで「家で看取る」という選択をしたことに、私はただただ心を打たれました。

「尊厳を守りたい」って、簡単に言えることじゃないですよね…。

この章は、ひとりの女性として生き抜いた母と、娘としてそれを見送った小泉今日子さんの物語です。

華やかではないけれど、静かに深く、胸に響く時間だったことが伝わってきます。

小泉今日子が母から受け継いだもの

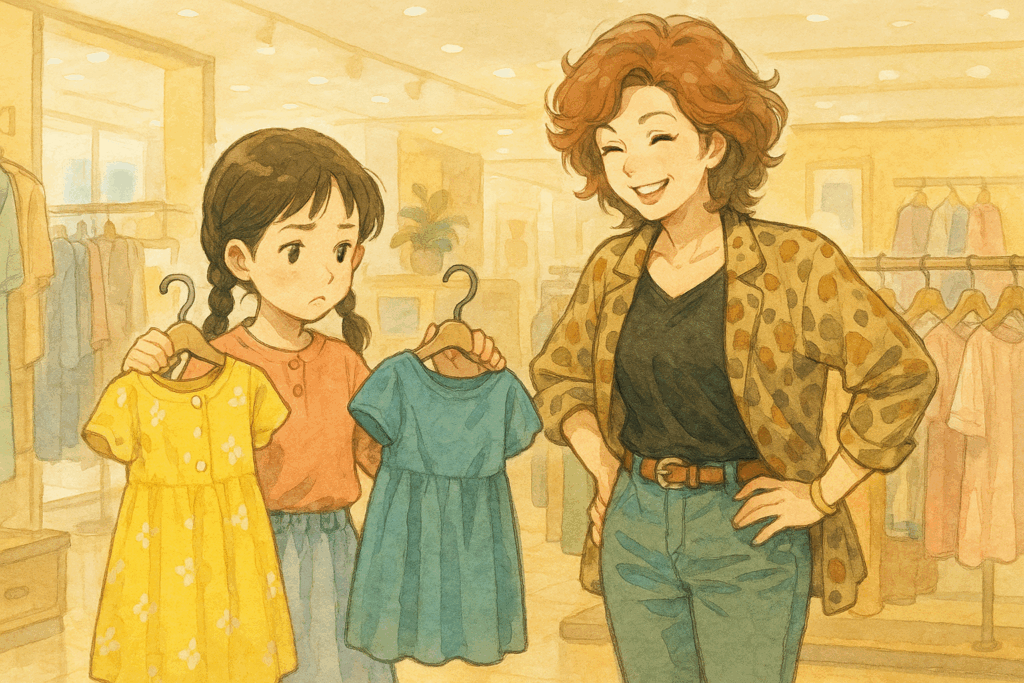

「決められない子」に与えられた自由

子どものころの小泉今日子さんは、いわゆる“優等生”タイプではなく、「決められない子」だったと語っています。

どっちの服を買うか、どの鉛筆を選ぶか、細かいことでもなかなか即決できなかったそうです。

そんなとき、母親が放った一言――

「私、そういうの大っ嫌い。じゃあ両方買ってやる」

一見、豪快で少し乱暴にも聞こえるこの言葉。

でもここには、“あなたが悩むこと自体に意味がある”という、母なりの愛情が込められていたように思います。

子どもに「選ばせる」って、なかなか勇気がいりますよね。

母は答えを与えるのではなく、“考える自由”を与えてくれた。

それが、小泉今日子さんの「自分の人生は自分で決める」という芯の強さにつながっているんじゃないでしょうか。

“値段で選ぶな”という母の価値観

母の価値観でもうひとつ印象的なのが、「物事を値段で決めない」という考え方。

たとえば、欲しい服が2着あって、「安いほうにしようかな」と娘が迷っていると、

「値段で決めるくらいなら、どっちもやめとけ」

そんな風にピシャリと言ったそうです。

これは、“本当に欲しいと思えるかどうか”を大切にしていた証拠。

損得じゃなくて「好きかどうか」で判断する母の姿は、今でも小泉さんの中に息づいています。

金銭的に豊かだったわけではない。

でも、美意識や価値観は“贅沢”だった――

それが、小泉さんのファッション感覚や表現力の土台にもなっているような気がします。

「安いから」で選ぶクセ、私も気をつけようって思いました。

「自分で決める強さ」は母の背中から

人生には、誰かに頼りたくなる瞬間もあります。

でも、どんなときも「最後に決めるのは自分」という姿勢を崩さないのが、小泉今日子さんのすごいところ。

それは、母がずっとそうやって生きてきたからこそ、自然と身についたのかもしれません。

芸者からスナック経営者へ、家庭と距離を取りながらも娘たちを育て上げ、最期まで自分の居場所で生きた――

その生き様を、娘はきちんと見ていたんですね。

誰かに何かを言われて、流されて、後悔する。

そんな生き方ではなく、たとえ失敗しても「自分で選んだことだから納得できる」人生。

その考え方こそが、今の小泉今日子さんの芯の強さに通じているのだと感じます。

母の存在は、直接的な“教え”というよりも、“背中で伝えてくれた価値”だったんですね。

母の死を経て、今考える「家族」と「居場所」

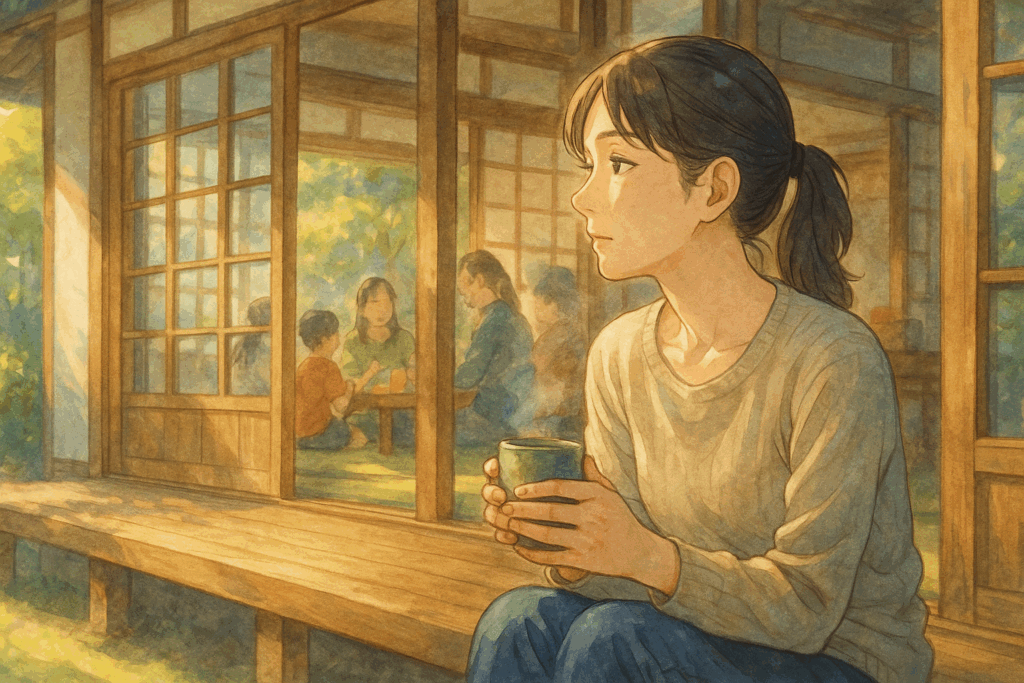

実家を「みんなが集まれる場所にしたい」

母を在宅で見送ったあと、小泉今日子さんが語った言葉の中に、とても印象的な一節があります。

「母が暮らしていた家を、誰でも来られるような“場”にしていきたい」

それは、ただの空き家にしてしまうのではなく、母の記憶が残る場所を、未来へ開いていくという意思表示。

悲しみの中で家を封じるのではなく、誰かが訪ねてきて、笑ったり泣いたり、また次のつながりが生まれる場所にしたい――。

そんな前向きな感覚が、すごく小泉さんらしいなと思いました。

自分も親を見送った家を、そんな風に考えられる日がくるのかな…。

家というのは、ただの建物じゃなくて、思い出や感情が詰まった“器”のような存在です。

だからこそ、「誰かがまた使ってくれる」って、すごく救われる気がしますよね。

亡き母の家を、未来へのつながりへ

家を“記憶”で閉じるのではなく、“場”として開いていく。

これはとても新しい家族観だと感じました。

小泉今日子さんは、その家に「人が出入りしている状態が好き」とも語っていました。

子どもの声、友人の話し声、お茶を飲んでいく誰かの気配。

そういう“人の気配”こそが、母のいた家をこれからも生かし続ける方法なんですね。

母が築いた暮らしを「終わり」にしない。

自分たちの手で、また別の誰かに渡していく。

そうやって家も、思い出も、誰かの居場所として生き続けることができるのだと思います。

“残す”じゃなくて“つなぐ”っていう発想、すごく好きです。

「家族=血縁」ではない感覚とは?

小泉今日子さんが発信する「家族観」は、どこか自由で、軽やかです。

それは、決して“血のつながりだけがすべて”ではないという考え方。

長姉を“母親のように”思って育ち、芸能界では親代わりのような存在に囲まれ、

母を亡くしてからは「母の家を、みんなの居場所にしたい」と言う。

その姿から見えてくるのは、“関係性”を自分で育ててきた人生です。

現代では「家族=家制度」という考えにとらわれない人が増えています。

誰といると心が安らぐか。

どこにいると、自分らしくいられるか。

そういう価値観のほうが、ずっと大切になっているのかもしれませんね。

血縁ではなく“気持ちのつながり”を軸に置いたとき、

家族という言葉がもっと優しく、柔らかく感じられる――

そんなことを、小泉さんの言葉から教えてもらった気がします。

読者の声・共感を集めたポイント

「私も母を在宅で看取りました」SNSの声

『婦人公論』で小泉今日子さんが母との別れを語った記事は、SNS上でも大きな反響を呼びました。

「まるで自分の話かと思った」「涙が止まらなかった」といったコメントが続々と寄せられていたのが印象的です。

特に多かったのが、「私も在宅介護で母を見送りました」という声。

あの静かで、でもとても濃密な時間を思い出しながら、小泉さんの言葉を読む人が多かったようです。

“芸能人の話”として距離を感じるのではなく、“自分と重なる”と感じたという感想。

これは、小泉さんが娘として、ひとりの女性として語ったからこそ届いたんだと思います。

こうして共感の声が集まること自体、すごく意味がある気がします。

他人行儀でも、心は通っていた…という共通項

また、SNSで共感されたもうひとつのポイントが「家族との距離感」でした。

「うちもあんなにベタベタしなかったけど、ちゃんとつながってた」

「うちは父とまったく会話なかったけど、別に嫌いではなかった」というような声がいくつも見られました。

“家族ってこうあるべき”という型に当てはめようとすると、息が詰まってしまうもの。

でも、小泉家のように、適度な距離を保ちながらもちゃんと信頼がある関係。

それを見て「それでもいいんだ」と安心する人も多かったのではないでしょうか。

距離があっても“ちゃんと愛されてた”って感じられるって、素敵なこと。

家族の多様なかたちを受け入れる時代へ

今の時代、「家族=血縁」という考え方は少しずつ変わりつつあります。

実の親ではなくても育ててくれた人がいる。

兄弟のように育ったけど、実は親戚だった。

そういった“ゆるやかなつながり”が、立派な家族のかたちになっているんですよね。

小泉今日子さんが語った母との関係も、決して理想的ではないかもしれません。

でも、だからこそ多くの人が「私の家もそうだった」と重ね合わせることができた。

そこには、正しさではなく“本当らしさ”があったからだと思います。

読者の感想には、気づけば“自分語り”になっているものが多くありました。

それだけ、このエピソードには、人の心を自然にほどいてくれる力があるんです。

まとめと感想:母の姿を通じて見える、小泉今日子の人間力

“自分で選ぶ人生”の根っこに母がいた

小泉今日子さんがここまで長く、多彩に芸能界で生き続けてこられたのは、

きっと「自分で選んで、自分で責任を持つ」という覚悟があったから。

そしてその姿勢の“根っこ”には、母の存在があったのだと、今回の話で深く感じました。

母親は決して“理想的”な母像ではなかったかもしれません。

でも、自由に生き、自立して、娘に「自分の人生を生きなさい」と言える女性だった。

そんな人が身近にいたら、そりゃあ強くなりますよね。

「私も自分で選ぶ人生、もっとしていいのかも…」って思いました。

家族は形じゃない、距離でもない

今回のストーリーの中で、何度も出てきた“家族との距離感”というキーワード。

それは決して「冷たい」とか「淡白」とかいう話ではなく、

「それぞれが自分らしくいられるための、優しい距離感」だったんですよね。

ベタベタしない。

でも、助けが必要なときにはちゃんと支え合う。

一緒に泣くわけじゃないけど、同じ景色はちゃんと見ている――

そういう家族のかたちに、「私もそれでよかったんだ」と感じた人は多かったのではないでしょうか。

時代が変わり、“理想の家族像”も変わってきています。

だからこそ、小泉今日子さんの語る“実体験”に、リアリティと救いがあったんだと思います。

共感と問いかけを残す、語りの力

この記事を通して、小泉今日子さんという人の“強さ”だけではなく、“しなやかさ”や“あたたかさ”も感じました。

それは、彼女の言葉が「自分語り」で終わっていないからだと思います。

読む人に問いかけを投げ、考える余白を残してくれる。

だから私たちも、自分の家族を思い出したり、これからの関係性を見つめ直したくなるんですよね。

家族って、簡単じゃない。

でも、簡単じゃないからこそ、おもしろくて、切なくて、愛おしい。

そう思わせてくれた小泉今日子さんの語りに、心から拍手を送りたくなります。

読む前と後で、自分の“家族観”がちょっと変わった気がします。

このブログが、読んでくださったあなたにとっても、小さな気づきのきっかけになりますように。

「自分らしく生きていい」

そう思わせてくれる物語に、ありがとうの気持ちを込めて。