「長濱ねるって結局、欅坂で何をしていたの?」そう思ったあなたへ。ねるは“裏センター”と称された不思議なポジションから、欅坂46に独特の色を加えました。けやき坂との兼任、センターではないのに視線を奪う存在感——その活動の軌跡と卒業の理由を、ファン視点で紐解きます。

長濱ねるが欅坂46に加入した“特例”とは?

バスに乗り遅れた少女の始まり

長濱ねるが欅坂46のメンバーとして世に出るまでには、他のメンバーとは違う、ちょっと変わった物語があります。

彼女は、2015年に行われた「欅坂46第1期生オーディション」に参加していました。

長崎県から単身で上京し、最終審査直前まで進んでいたのですが、なんとその前夜、母親に連れ戻されてしまいます。

理由は「娘を芸能界に入れたくない」という母の強い思い。

そのまま地元へ戻り、一度は夢を諦めかけたそうです。

しかし、彼女の才能と魅力に気づいていた運営サイドが動きます。

秋元康氏をはじめとするスタッフが、彼女のために“特例措置”を取ることを決定。

すでに欅坂46の正式メンバーが決まったあとにもかかわらず、長濱ねるの加入が許可されたのです。

こうした経緯は、欅坂ファンのあいだでも“異例中の異例”と呼ばれています。

彼女はグループ初の「途中加入」メンバーとして、特別な立場でスタートラインに立つことになりました。

お母さんの気持ちも、ねるちゃんの夢も、どちらも分かるって複雑ですね…

もちろん、途中からの参加というのはメリットばかりではありません。

欅坂46のオリジナルメンバーが絆を深めていく中で、途中から入っていくのは相当な勇気が必要だったはず。

とくに欅坂46は、“選ばれた少女たち”という雰囲気が強かった時代です。

そんな中で、長濱ねるは「陰から支える」ような静かな存在感で、自分の場所を見つけていきます。

途中参加って、想像以上に孤独なんじゃないかなって思っちゃいます

彼女は、メンバーにもファンにも徐々に受け入れられ、やがては“欅坂に欠かせない存在”へと成長していきます。

その始まりが、「バスに乗り遅れた少女」としての物語だったというのが、何とも彼女らしいエピソードです。

けやき坂46(ひらがなけやき)との兼任

加入からしばらくして、長濱ねるはまた新たな役割を与えられます。

それが、欅坂46の“アンダーグループ”的存在として誕生した「けやき坂46(通称:ひらがなけやき)」との兼任です。

このグループは当初、長濱ねるを中心に立ち上げられたもので、彼女が“けやき坂の初期メンバー”という形で発表されました。

ほかのメンバーが後からオーディションで選ばれたという、これもまた異例な構成です。

つまり、けやき坂の物語は、長濱ねるを軸に始まったと言っても過言ではありません。

初期のライブやイベントでも、ねるの立ち位置は明確に“中心”でした。

まだ名も知られていないひらがなけやきのなかで、彼女だけがすでに知名度を持っていたこともあり、自然と注目が集まりました。

それでも、彼女は出しゃばることなく、メンバーとの調和を大切にしていたのが印象的でした。

表に出るよりも、支えることを選ぶ姿勢。

そんなところも、ねるらしいと言えるのかもしれません。

やがて、けやき坂46は独自の路線を築き、日向坂46へと変わっていきますが、

その“はじまり”に長濱ねるがいたことは、坂道ファンなら忘れられない事実です。

彼女の立ち位置は、常に“境界線”にあったのだと思います。

欅坂とけやき坂、表と裏、センターと支え役、そのどちらにも偏らず、両方を見守っていたような存在でした。

兼任から専任へ。けやき坂と重なる2つの立場

兼任中に見せた二面性と葛藤

長濱ねるが、欅坂46とけやき坂46(当時ひらがなけやき)を兼任していた時期。

ここには彼女ならではの“二面性”がありました。

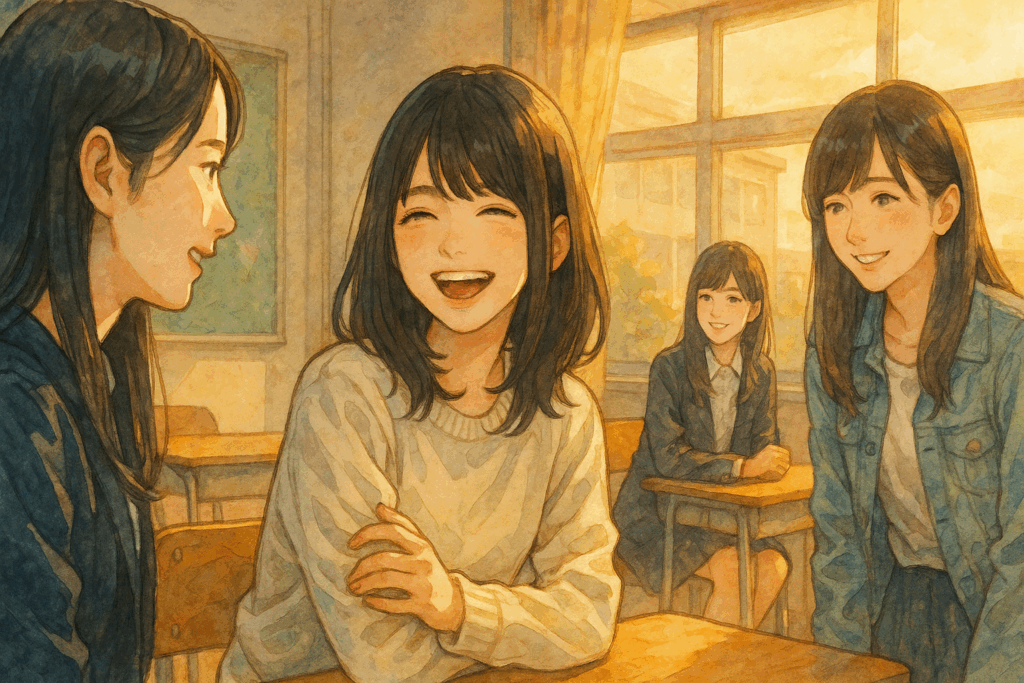

けやき坂では明るく、ポジティブな印象。

笑顔が多く、メンバーともフレンドリーに接していて、まるで“お姉さん”的な存在にも見えました。

一方で欅坂46では、どこか影をまとったような印象を受けた人も多かったと思います。

デビュー曲『サイレントマジョリティー』での立ち位置は後方。

それでも、画面に映るたびに表情の豊かさが際立ち、強く記憶に残る存在でした。

後列にいても、なぜか自然と目が行くんですよね。

特に興味深いのは、グループの雰囲気に合わせて自分を調整していたように見えるところです。

欅坂46は「反抗」「闇」「孤独」といった世界観を前面に出していた時期。

ねるはその中でも違和感を出さず、むしろ馴染むように、静かに存在していました。

一方、けやき坂は明るくポップな路線を目指していたので、ねるの持つ柔らかさがより活かされていた印象です。

テレビ番組ではその違いが特にわかりやすくて、

『欅って、書けない?』でも『ひらがな推し』でも、ナチュラルで物腰柔らかいトークが印象的でした。

彼女の話し方は、どちらのグループでも共通して“安心感”があったように思います。

ナチュラルな話し方って、見てる側も安心しちゃうんですよね

兼任という立場は、誰にでもできるものではありません。

両方のグループに溶け込もうとする姿勢、そのバランス感覚は、長濱ねるならではの武器だったと言えます。

「風に吹かれても」期に専任へ

2017年9月。

長濱ねるはけやき坂46との兼任を終了し、欅坂46専任となります。

このタイミングは、欅坂46の5枚目のシングル『風に吹かれても』のリリース直前。

この曲は、それまでのダークで内向的な世界観から少し明るさを取り戻したような印象の楽曲です。

この時期から、長濱ねるの“見え方”が大きく変わっていきます。

単なる一メンバーではなく、“裏センター”として明確に物語の中核に置かれるようになります。

フォーメーションではセンターではないのに、パフォーマンスの中では何度もフォーカルで映る。

表情の切り替えや目線、そして演技力が求められるシーンで、確実に役割を果たしていたのが彼女でした。

『風に吹かれても』や『避雷針』などの楽曲では、まるでグループ全体の“バランサー”のような位置にいたと感じます。

この頃になると、外仕事も一気に増えていきます。

写真集やテレビ、CM出演も加わり、“欅坂の顔”のひとりとしての存在感が増していきました。

とはいえ、センターを争うようなギラギラした雰囲気ではなく、あくまで穏やかに、静かに、その場所に立っているという印象。

それがまた、彼女が多くのファンに愛された理由でもあるのかもしれません。

“兼任のねる”から“欅坂のねる”へ。

その移行には、迷いや揺れもきっとあったはずです。

でも、表に見える彼女は、いつだって自然で、どこか柔らかく、少し儚げでした。

「乗り遅れたバス」から“表”へ。ねるが選ばれた理由

自然体の魅力とセンターにならない理由

長濱ねるは、欅坂46在籍中に一度も表題曲のセンターを務めていません。

それなのに、彼女のことを“欅坂の中心だった”と語るファンはとても多いです。

なぜか。

それは、彼女がどこに立っていても視線を集める“自然体の魅力”を持っていたから。

背伸びをしない。

無理に目立とうとしない。

それでも、ふとした表情や柔らかな笑顔で、見る人の心に残る存在でした。

テレビ東京『欅って、書けない?』では、MCの土田晃之さんや澤部佑さんが、

長濱ねるを“安心感のある存在”と表現していたことがあります。

特に、トーク中に他のメンバーがうまく話せなかった時など、ねるが柔らかくフォローを入れる場面がありました。

笑いに走るわけでもなく、泣き真似もしない。

素のままに、場の空気を整えるような“包容力”がありました。

ねるちゃんが話すと、空気がふわっと緩む感じがするんです。

そんな彼女だからこそ、センターに立つことを“求められていない”ようにも見えた時期があります。

欅坂46の表題曲の多くは、強いメッセージ性と尖った表現を要求されるパフォーマンス。

それを一身に背負っていたのが平手友梨奈でした。

対する長濱ねるは、その横でそっとバランスをとる役目。

自分が主役になるより、主役を引き立てるほうが自然だったのかもしれません。

実際、MVやライブではねるの“寄り”のカットが使われることも多く、

スタッフからの信頼も高かったように感じます。

センターではないけれど、カメラマンが狙いたくなる人。

それが長濱ねるという存在でした。

メンバーとの関係性がもたらす独自の立場

長濱ねるが築いたもうひとつの“表に出る力”は、人間関係にもありました。

たとえば、菅井友香。

彼女とは同じおっとり系で、性格的に似ている面も多く、番組などでも自然な掛け合いを見せていました。

お互いを支え合うような関係性が、ファンからは“癒しコンビ”として親しまれていました。

また、渡邉理佐との関係も特徴的です。

無口でマイペースな理佐に対し、ねるは気配りタイプ。

会話が多くなくても空気感が合っていて、距離感がちょうどよかった印象です。

そして、もっとも語られるべきは平手友梨奈との関係性。

センターとして突出していた平手と、陰で全体を整えるねる。

ふたりの役割はまるで対照的でした。

『二人セゾン』『不協和音』『エキセントリック』などのパフォーマンスでも、

平手の強い眼差しの横で、ねるの穏やかな表情があることで、楽曲の幅が生まれていました。

ファンのあいだでは、ねるのことを「笑顔担当」と呼ぶ声もありました。

欅坂の世界観は暗く重めなのに、ねるが笑うと救われた。

そんな感覚があったのかもしれません。

笑顔のねるちゃんが映ると、正直ほっとしてました。

“裏センター”や“副主人公”といった立場ではありますが、

それは彼女が誰よりも“欅坂らしくなかった”からこそ、逆に目立っていたのかもしれません。

派手じゃないのに、忘れられない。

それが、ねるという人の特別さだったと思います。

ソロ写真集ヒットと個人ブランディングの確立

「ここから」の異例の大ヒット

長濱ねるが欅坂46在籍中に発売したソロ写真集『ここから』は、2017年12月に講談社よりリリースされました。

初版は12万部。

これは当時の坂道シリーズの中でも異例の部数です。

そして発売後わずか1週間で3万部の重版がかかり、最終的には累計20万部を突破。

この数字は、白石麻衣・齋藤飛鳥に次ぐ記録となり、グループ内での“女性人気”の高さが証明される結果となりました。

写真集といえば、どうしても“男性ファン向け”のイメージがつきがちですが、

『ここから』は書店で女性の購入者が目立ったとも言われています。

ナチュラルで、過剰な演出のない構成が、同性からの共感を呼んだのでしょう。

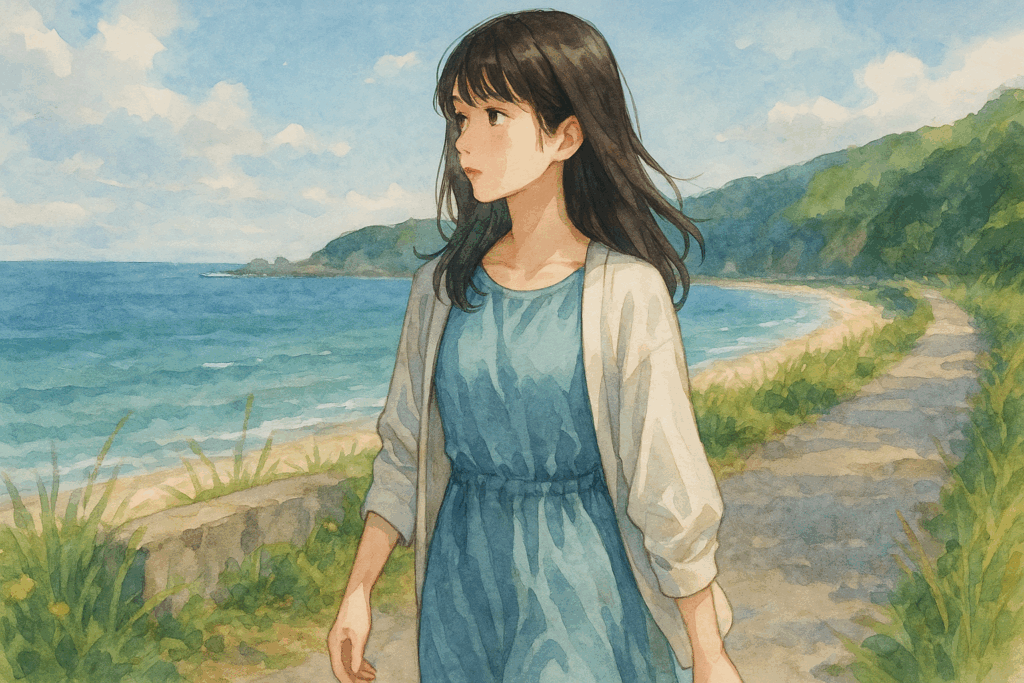

撮影地は、長濱ねるの出身地である長崎県〜五島列島。

彼女の素顔とルーツが自然にリンクしたロケーション選びは、多くのファンの心に刺さりました。

海辺の道を歩く姿、畑で笑う表情、港のベンチで風に吹かれるシーン。

どれも飾らず、どこか懐かしいようなカットばかり。

「ここから」は写真集というより、ねるちゃんの日記みたいな感じでしたね

写真集の帯には「この子が未来。」と書かれていました。

まさにそのコピー通り、“アイドル”を超えて“表現者”としてのスタートを印象づける作品になりました。

長濱ねるの写真集は、ただの記念品ではなかった。

その人柄や思想、生き方が自然ににじみ出た一冊だったと言えます。

出演メディアと“坂道外”への進出

ソロ写真集で注目を浴びた後、長濱ねるは少しずつ“坂道グループの外”へも進出していきます。

その象徴的な番組が、NHKの『ねるねちけいONLINE!』。

これは、若年層向けに時事や社会問題を解説する教養エンタメ番組で、彼女が単独MCを務めました。

元アイドルとは思えないほど落ち着いた語り口で、

政治や環境の話題を分かりやすく伝える姿には、視聴者から「知性がある」と高評価が寄せられました。

また、フジテレビの『セブンルール』でもナレーションやインタビュアー役を担当し、

“聞き手”としての力も開花。

相手の話を引き出し、自分の言葉で噛み砕いて語る——

そんなねるの姿が、「新しいアイドル像」として注目されていきました。

ねるちゃんの声って、すごく耳にやさしいんですよね…ほっとする

彼女の武器は、“喋りすぎないこと”だったのかもしれません。

ガツガツ前に出なくても、空気を変える力がある。

それが、アイドルを超えた“個人ブランディング”の核になっていたように思います。

今となっては「知的で柔らかな人」という印象がすっかり定着していますが、

その土台は、欅坂時代にじわじわと築かれていたものだったんですね。

卒業の背景にあった悩みと希望

突然の卒業発表とその理由

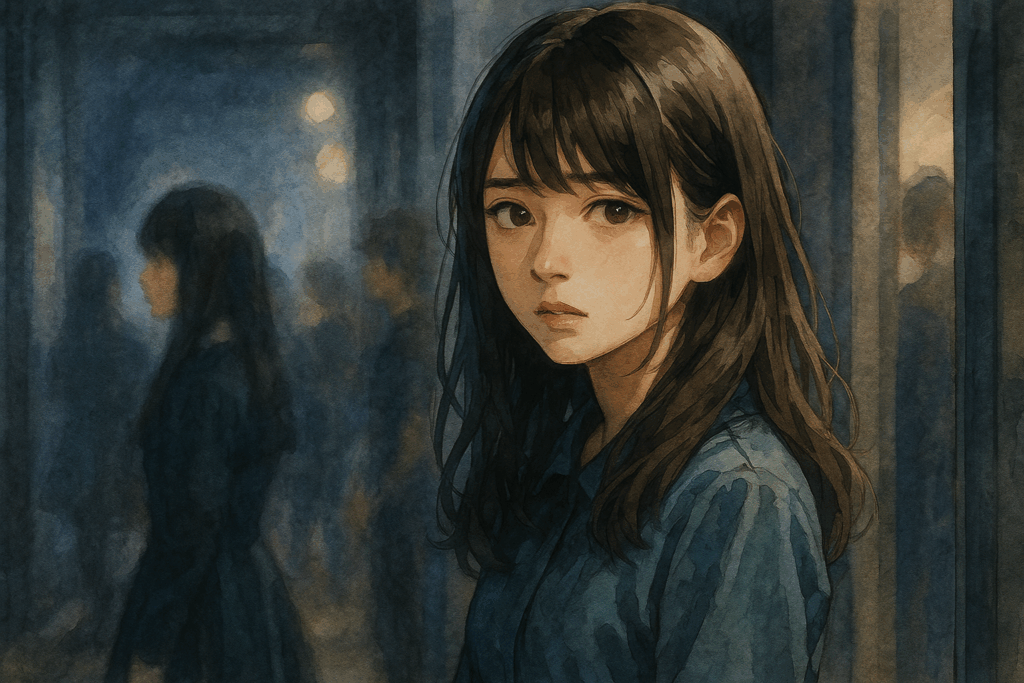

2019年3月7日。

長濱ねるは公式ブログを通じて、欅坂46からの卒業を発表しました。

あまりに突然の知らせに、ファンの間には動揺が広がりました。

発表当時は「学業に専念するため」「心と身体を整えるため」といった理由が説明され、具体的な背景は明かされませんでした。

そして同年7月30日。

幕張メッセで行われた個別握手会をもって、グループでのすべての活動を終了しました。

この時期は、ちょうど欅坂46の活動方針や方向性にも揺れがあった頃。

表向きには穏やかに見える卒業でしたが、後に本人の口から語られた言葉には、胸を打たれるものがありました。

2020年、TBSの『セブンルール』に出演した際、長濱ねるはこう語っています。

「当時の私は、自分が何者なのか、わからなくなってしまっていたんです」

誰かに合わせて笑い、空気を読んで動き、目立ちすぎず、かといって埋もれないように振る舞う日々。

それが積み重なる中で、「自分」がどこかへ置いていかれていた。

そう感じた彼女は、自ら立ち止まることを選んだのです。

あの笑顔の裏に、そんな揺らぎがあったなんて…切ないです

週刊誌やゴシップでは、恋愛スキャンダルなどもささやかれましたが、

本人はそういったことには一切触れていません。

むしろ、彼女が大切にしていたのは、自分の内側と正直に向き合うことでした。

卒業を決めたのは、逃げたかったからではなく、立ち止まる勇気を持ったから。

その事実を、後年の彼女の姿が静かに証明しています。

「アイドルを辞めた自分」を受け入れるまで

卒業後の長濱ねるは、まるで風が止んだように、静かに姿を消しました。

SNSも更新されず、テレビにも一切出ない。

アイドルとしてはもちろん、芸能界の“光の当たる場所”から、意図的に離れたように見えました。

それでもファンは、どこかで「ねるは戻ってくる」と信じていたはずです。

2020年秋、彼女は本当に戻ってきました。

最初は、雑誌でのエッセイ連載や短いインタビュー。

そしてNHKの特集番組や、TIFチェアマンとしての公の場への登場。

驚いたのは、その姿が以前とまったく変わっていたこと。

というより、“変わっていないのに違って見えた”と言った方が近いかもしれません。

服装も、髪型も、話し方も、大きく変わったわけではないのに、

そこにいたのは“アイドルの長濱ねる”ではなく、“ひとりの女性”としての彼女でした。

再始動後のねるは、「無理をしない」ことを大切にしているように見えます。

TIFでは堂々と司会をこなしながらも、裏ではスタッフや出演者にこまやかに声をかける姿が印象的でした。

以前と同じように、目立とうとはしていないのに、誰よりも目を引く。

背伸びしない人って、見ていて心が安らぎますよね…

彼女は、“辞めたあと”の姿をファンに見せてくれました。

それは、“卒業”という言葉の本当の意味を教えてくれたように思います。

アイドルを辞めても終わらない。

むしろ、そこからまた物語が始まる。

そんなことを教えてくれたのが、長濱ねるでした。

ねるが欅坂46に遺したもの(表情・言葉・位置)

長濱ねるの「表情」が語る感情の深さ

長濱ねるが欅坂46に残した最も強い印象のひとつ。

それは、言葉ではなく“表情”でした。

特にライブやMVでの彼女の顔は、見れば見るほど味が出てくる不思議な魅力があります。

無理に作った笑顔ではない。

かといって感情を排した無表情でもない。

その中間にある、微妙で繊細な感情の“揺れ”を伝える力が、ねるにはありました。

たとえば『避雷針』。

不安や葛藤を抱えながらも、前に進もうとする姿勢をテーマにしたこの曲では、

ねるの一瞬の視線や伏し目が、歌詞以上に説得力を持っていたように感じました。

『エキセントリック』では、他人との違いやズレを受け入れきれない葛藤を表現するシーンが多く、

その中でねるが見せる「笑ってないけど泣いてもいない」ような曖昧な表情が、逆に心をえぐってくるんです。

あの絶妙な表情って、演技というより“本音”に見えました

欅坂46は“無表情”や“抑制された感情”をグループの表現スタイルとして持っていましたが、

ねるはその中で唯一、“揺らぎ”を許された存在だったのかもしれません。

ほんのわずかな笑み。

ほんの少しの目線の揺れ。

それがあることで、ステージや画面の空気が柔らかくなる。

それが彼女の「演技力」として評価され、

ファンだけでなく関係者からも一目置かれていた理由のひとつです。

「裏センター」のポジションが意味すること

欅坂46には“裏センター”という、他のグループにはあまり見られない表現がありました。

その代名詞ともいえる存在が、長濱ねるでした。

センターではないけれど、センターのすぐ横に立つ。

あるいは後ろから見守るような位置にいる。

その距離感の妙が、彼女の個性を際立たせていたのです。

実際、フォーメーションでは“目立たない場所”に配置されることも少なくありませんでした。

でも、カメラが抜く瞬間、観客が目を留める瞬間、

そこにはいつも“空気を支えている人”としての存在感がありました。

裏センターとは、目立たない“脇役”ではありません。

主役が主役であり続けるために、そのすぐそばで支え続ける人。

目立たなくても、いなくなったら困る人。

ねるは、まさにその象徴でした。

この“裏センター”のポジションに立つということは、技術や表現力だけでなく、

自己主張を抑える強さも必要です。

誰かを引き立てるというのは、簡単にできることではありません。

自分が目立ちたい気持ちと、グループとしての完成度を天秤にかけて、

後者を優先する姿勢。

それを自然体でやってのけるのが、長濱ねるでした。

ねるちゃんの“控えめな強さ”って、本当にすごい武器ですよね

彼女が欅坂46に遺したもの。

それは、表情の中にある感情の深さであり、

言葉にしなくても伝わる存在感であり、

グループを引き立てる“静かな力”だったのだと思います。

ファンが語る“ねるの魅力”とは?

長濱ねるの魅力を一言で表すとしたら、それは“素朴さの中にある強さ”かもしれません。

けやき坂46から始まり、欅坂46への途中加入、そして卒業まで。

そのすべての過程を見守ってきたファンたちの声には、ねるという存在の輪郭がにじみ出ています。

SNSやファンイベントの中には、印象的なコメントがいくつもあります。

特に彼女の卒業発表時、Twitterには数え切れないほどの投稿があふれました。

「目立ちたがりじゃないのに、自然と目が行く人だった」

「けやき坂の頃からずっと見てたけど、あの素朴さが変わらなかった」

「笑顔がほんとに安心するんだよね。無理してない笑顔っていうか」

中でも多かったのが、「応援したくなるタイプ」という言葉。

決して前に出すぎず、自分のペースで歩きながら、それでも確実に前に進む姿に心を打たれた人は多いようです。

“応援したくなる”って、簡単なようで実は一番むずかしい魅力ですよね

ある女性ファンの投稿では、こんなエピソードもありました。

「写真集のイベントでねるちゃんに直接会ったとき、“今日来てくださってありがとうございます”って目を見て言ってくれたんです。

こっちが緊張してたのに、ねるちゃんの方がずっと落ち着いてて、でも温かくて。

なんだか、お姉さんみたいだった」

このような“距離の近さ”は、まさにねるの人柄そのもの。

ファンイベントでも、目を合わせて話す、言葉にして伝える、という姿勢が印象的だったようです。

また、卒業後のTIF(TOKYO IDOL FESTIVAL)での姿を見て、ファンが再び感動したという声も多く見られました。

「アイドルじゃなくなっても、ねるちゃんはやっぱり“ねるちゃん”だった」

「アイドルを卒業しても、あの笑顔が戻ってきたのが本当に嬉しい」

彼女の“笑顔の説得力”は、ファンにとって特別なものでした。

無理して作る笑顔ではなく、その場に自然に咲くような笑顔。

そのひとつひとつが、ファンの心に優しく触れてきたのでしょう。

あの笑顔を見ると、「今日も大丈夫」って思えるんですよね

長濱ねるの魅力は、アイドルとしての華やかさや技巧ではありません。

それよりも、「こんな子がそばにいたら、きっと毎日が少し優しくなる」。

そんな気持ちにさせてくれる、安心感のある存在だったのです。

ファンが語る言葉の中には、ねるという人の“人間性”が映っていました。

そしてそのすべてが、彼女が欅坂46に遺した“ぬくもり”でもあるのかもしれません。

ねる×平手友梨奈の関係を象徴する瞬間

長濱ねると平手友梨奈。

ふたりは欅坂46というグループの中でも、特に“異なる個性”が際立つ存在でした。

ねるは柔らかく、ナチュラルで、どこか包み込むような雰囲気をまとっていて。

一方の平手友梨奈は、鋭さや危うさを内に抱えながら、グループの中心に立ち続けました。

このふたりが交差する瞬間は、楽曲やステージでも何度か描かれています。

代表的なのは『不協和音』と『二人セゾン』。

『不協和音』では、平手が激しく感情をぶつけるような表現を見せる中で、

ねるは対照的に冷静な表情を保ち、その対比が“群像劇”としての楽曲の奥行きを深めていました。

また『二人セゾン』では、曲中でふたりがすれ違いながら目を合わせる振付があり、

その一瞬にすべての感情が詰まっているような、言葉にしがたい重みがありました。

あの目を合わせる一瞬、画面越しでも息が止まりました

ファンの間では、“ねるとてち”という並びが特別に語られることも多く、

彼女たちはお互いの立ち位置を理解しながら、決して競い合わなかったように見えます。

注目すべきは、あるテレビ番組での平手友梨奈の発言です。

「ねるはねるの道を歩いてるから、それでいいと思う」

この言葉には、ふたりの関係性がすべて込められているような気がします。

一緒にグループを作ってきた仲間でありながら、

違う方向を見ていても否定しない。

むしろ、その違いを尊重する。

そういった空気感が、ねると平手の間には常に流れていました。

ふたりとも“葛藤”を抱える存在でした。

ただしその葛藤の出し方がまったく異なっていた。

平手は正面からぶつかり、苦悩を作品にぶつけるスタイル。

ねるは静かに抱え込み、表情の奥ににじませるタイプ。

表現方法も歩む道も違ったけれど、どちらも「欅坂の一部」だった。

だからこそ、ふたりが同じステージに立ったとき、あのグループの物語が完成していたのだと思います。

ねるとてち、それぞれが“別の強さ”を持っていたのが魅力でした

ねるは裏で支え、平手は前で背負う。

この絶妙なバランスがあったからこそ、欅坂46は他のグループとは異なる唯一無二の存在感を放っていました。

“仲良し”という言葉では語れない、でも確かな信頼と理解がそこにある。

それが、ねると平手の関係を象徴する瞬間でした。

現在の活動と、また“会える”未来

TIFチェアマンとしての復活

2022年。

長濱ねるは“表舞台”へと本格的に戻ってきました。

その象徴的な出来事が、世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2022」での公式チェアマン就任です。

かつてアイドルとしてステージに立っていた彼女が、今度は運営サイド、つまり“アイドルと向き合う側”としてその場に戻ってきたのです。

このニュースは多くのメディアに取り上げられ、坂道ファンのみならず、アイドル文化を追ってきた層にも大きな話題となりました。

チェアマンとしての彼女の姿は、“見守る人”そのものでした。

前に出すぎず、でも一歩引いたところからきちんと声をかける。

トークイベントでは後輩たちに優しいまなざしを送り、必要があればそっと手を添える。

まるで“ひとつ上のお姉さん”って感じでしたよね…

長濱ねるがTIFチェアマンとして魅せたのは、単なる“復帰”ではなく、

新しい立場での“再定義”でした。

かつてアイドルだった彼女が、今のアイドルたちにエールを送る。

そこには、過去を否定しない優しさと、未来を肯定する力があったように思います。

エッセイ、ドラマ、環境活動などの多面展開

TIFだけにとどまらず、長濱ねるはその後も多方面で活動の場を広げています。

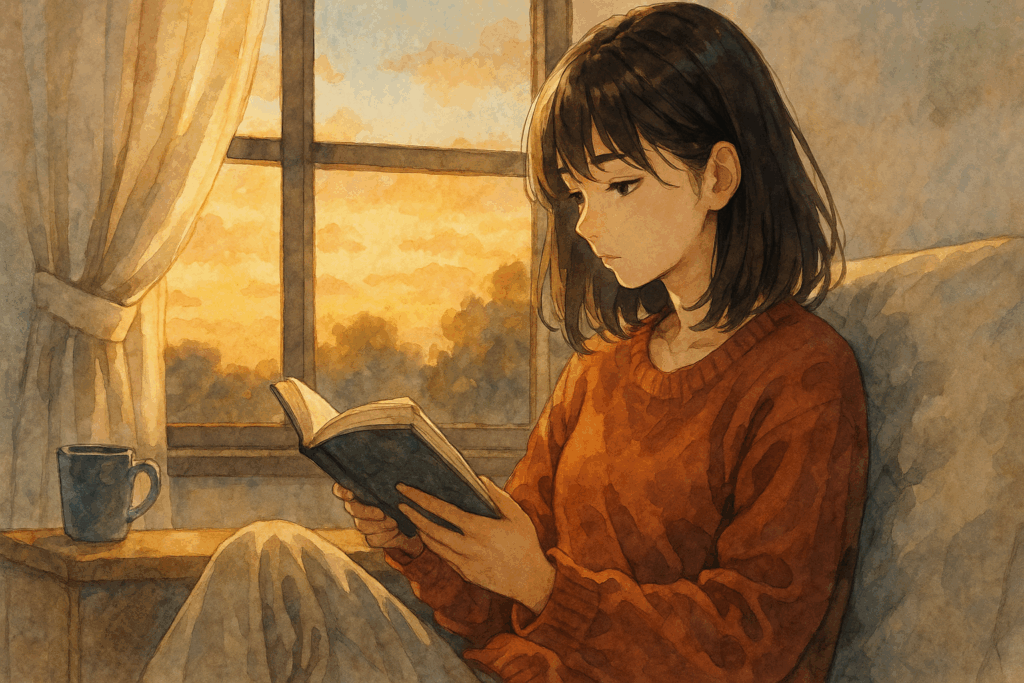

まず注目されたのが、文藝春秋の『文春エンタ!』でのエッセイ連載「たゆたう」。

日々の気づきや旅の記憶、人との距離感などをテーマにした文章には、

“ことばを丁寧に紡ぐ”ねるらしさが詰まっていました。

エッセイでは、派手な自己主張はないけれど、ふとした言葉の選び方に彼女の感性が光ります。

また、テレビや配信ドラマへの出演も増え、

NHKや民放でのナレーションやインタビュー仕事も多数。

声のトーン、話し方、間の取り方……

どれをとっても、無理のない自然体が、かえって印象に残ります。

そして、もうひとつ見逃せないのが“社会的な活動”です。

出身地・長崎の地域振興や観光プロジェクトへの参加、

さらに環境保全やSDGs関連イベントにも積極的に登壇しています。

地元を愛し、そこで育ったことを誇りにしている姿は、

今の若い世代にとっての“新しいロールモデル”のようでもあります。

どこにいても、ねるちゃんって“自分のまま”でいてくれますよね

“女優”としても、“語り手”としても、“活動家”としても。

長濱ねるはどんなジャンルにも自然に溶け込みながら、

けして“自分らしさ”を失わずに進んでいます。

そして何より、彼女の活動はどこかで「また会える予感」を残してくれる。

あの日、卒業してしまったねるではなく。

今、違う形で戻ってきた長濱ねるに、私たちは再び出会っているのです。

まとめと感想|ねるの物語は“続いている”[

長濱ねるが欅坂46に在籍していたのは、わずか3年半。

時間にすれば短いかもしれません。

でも、あの3年半は、間違いなく“密度”のある時間でした。

途中加入という立場から始まり、けやき坂との兼任、欅坂専任、ソロ活動、卒業。

そのすべての過程において、ねるは“言葉にならない温度”を発し続けていました。

表情で、立ち位置で、声のトーンで。

彼女は感情を“言葉以外”で伝えていたように思います。

裏センター。

それは、主役ではないけれど、主役を引き立てる存在。

光の当たらない場所でも、自分の居場所を知っている人。

長濱ねるは、まさにそんな存在でした。

彼女がいたから、センターが輝けた。

彼女が支えたから、グループの空気が崩れなかった。

ねるちゃんの“支える力”って、本当にすごいなって思います

そして、ねるは今も別の形で誰かを支えています。

ステージに立つことは少なくなったけれど、

言葉で、まなざしで、態度で、“伝える人”としての道を歩いている。

元アイドルとしての栄光ではなく、

ひとりの表現者として、今もなお“温度”を発し続けているのです。

だから私は思います。

長濱ねるの物語は、まだ終わっていない。

むしろ、あの欅坂での3年半は“序章”だったのかもしれません。

今もどこかで、

スポットライトを浴びることなく、

静かに、でも確かに——誰かの心を支えている。

それが、ねるの本当の強さであり、これからも続く“物語”なんだと。

またどこかで、あの笑顔にふと出会えたら嬉しいですね

きっと、また会える。

それがステージであれ、テレビ越しであれ、

あるいは誰かの心の中であっても——

長濱ねるは、今日も変わらずそこにいる気がします。